Какой грамматический признак выражается у латинских существительных. А

1.Тема занятия « Имя существительное. Грамматические категории».

2.Форма работы:

3.Перечень вопросов для самоподготовки по теме практического занятия:

А) Склонение происходит путем изменения имен по…и…

Б) Из каких компонентов состоит словарная форма?

В) Как определить склонение существительных?

Г) Сколько склонений существительных в латинском языке?

Д) Назовите признаки склонения существительных.

4. Перечень практических умений по изучаемой теме:

Определение признаков пяти склонений;

Список тем докладов и рефератов (УИРС), предлагаемый кафедрой:

Античная мифология

Античная история

Крылатые латинские выражения

6.Основные понятия и положения темы.

Самоконтроль по тестовым заданиям и ситуационным задачам данной темы.

Нет ни одного медицинского термина, в который бы не входило имя существительное или в виде отдельного слова (настойка), или в виде словосочетаний: существительного с другими существительными (настойка валерианы) или существительного с прилагательным (горькая настойка).

По своему грамматическому строю латинский язык принадлежит к языкам синтетического (флективного) типа. Это значит, что в отличие от языков с аналитическим строем, грамматические отношения выражаются в нем главным образом посредством изменения формы слова – прибавлением к основе суффиксов и флексий (окончаний).

Существительное (nomen substantivum) в латинском языке имеет много общего с существительным в немецком и особенно в русском языках (меньше в английском и французском языках). Эта общность объясняется их происхождением от индоевропейского языка.

1. В латинском языке различаются два числа – единственное (numerus singularis) и множественное (numerus pluralis), значение которых в общем совпадает со значением соответствующих чисел в русском языке. Значение слова во множественном числе иногда отличается от его значения в единственном числе: copia (sing.) – обилие, запас, copiae (plur.)- войско. Ср. аналогичные явления в новых языках: русск. час и часы. Небольшую группу составляют слова, употребительные только во множественном числе: в фарм. терминологии – species, erum – лекарственный сбор (в русск. специи).

Существительные в латинском языке различаются (но не изменяются!) также по грамматическим родам ; они могут быть мужского рода (genus masculinum), женского рода (genus feminimum) и среднего рода (genus neutrum). Принадлежность имен к тому или иному грамматическому роду определяется либо по их значению, либо по формальному признаку (флексии, суффиксы).

По значению к именам существительным мужского рода, кроме лиц и животных мужского пола, относятся также названия ветров, месяцев и обычно рек. К именам женского рода, кроме названий лиц и животных женского пола, относятся часто названия городов, стран, островов и деревьев. Не следует переносить категорию рода из родного языка в какой-либо другой (herba = трава, но costa - ребро).

Склонением называется изменение имен по числам и падежам.В классическом латинском языке шесть падежей:

Casus nominativus (именительный) – падеж подлежащего и именной части составного сказуемого.

Casus genetivus (родительный) – чаще всего является падежом несогласованного определения (настой корня валерианы).

Casus dativus (дательный) – падеж косвенного дополнения; указывает лицо, которому адресовано действие (выдай больному).

Casus accusativus (винительнай) – падеж прямого дополнения (раствори таблетку)

Casus ablativus - аблятив (отложительный, или отделительный, падеж). В латинском аблятиве слились функции тез падежей, некогда существовавших самостоятельно:

a. locativus "где?" - предложный падеж

a. instrumenti " кем? чем?" – творительный падеж

a. separationis " откуда?" = род падеж

Casus vocativus (звательный) – падеж, в котором ставится при обращении название лица или предмета. В современном русском языке этого падежа нет. Заимствования из старославянского языка: боже, отче (в укр.: сынку, Галю). Форма звательного падежа в латинском языке почти всегда совпадает с формой именительного.

2. Словарная форма латинского существительного, т.е. форма его записи в словаре, включает три компонента:

форму именительного падежа единственного числа;

окончание родительного падежа единственного числа (и конечную часть основы, если основы именительного и родитель- ного падежей не совпадают);

обозначение рода (сокращенно одной буквой: m, f, n).

N.B! таблица окончаний.

musculus (i, m)

corpus (oris, n)

arcus (us, m) - с помощью словарной формы и таблицы

падежных окончаний определить тип склонения

Признаком склонения является окончание родительного падежа единственного числа (Gen. sing.):

3. Определение основы имени существительного

Изменение имен по падежам и числам состоит, как правило, в присоединении к основе слова соответствующих падежных окончаний. Распределение имен по пяти склонениям восходит к различию конечных звуков индоевропейских основ.

(-a, -o, - i, -u, -e) Иногда в результате фонетических законов основа слова претерпевала в падежных формах некоторые видоизменения, так что по форме именительного падежа единственного числа не всегда можно определить принадлежность слова к определенному типу склонения. Поэтому практическим признаком для опознания склонения служит форма родительного падежа единственного числа.

В русском языке также не у всех существительных можно определить основу по именительному падежу. Так, напр., у слов "дочь", "мать", "день" основа именительного и косвенных падежей будет разная (дочь - дочери). По словарной форме латинского существительного всегда можно узнать, совпадает ли его практическая основа с основой именительного падежа. Напр.: caput, itis n; region, onis f. У односложных сущесвительных основа им. и косв. падежей, как правило не совпадает. В словарной форме таких слов принято полностью писать форму род. падежа.

4. Общие правила определения рода имени существительного.

Признаком грамматического рода латинских существительных является окончание Nom. sing. Так, напр., все существительные, имеющие в Nom. sing. окончание -er, - мужского рода (cancer, vomer); -u - среднего рода.

Грамматический род латинских существительных нельзя определять, исходя из рода соответствующих им по значению русских существительных.

Склонение не является фактором, определяющим род существительного.

Существительные с окончанием в Nom. sing. – us преимущественно мужского рода. Но: corpus, genus относятся к среднему роду. Кроме того, Pinus, Crataegus, Quercus и др. названия деревьев - женского рода, так как древние считали, что в каждом дереве живет нимфа-дриада - покровительница дерева.

Существительные с окончанием – а относятся к женскому роду. Но: collega, poeta, nauta, agricola – мужского рода. Кроме того, есть ряд существительных на – ma: systema, trauma, которые относятся к среднему роду.

Существительные с окончаниями в Nom. sing . –um , - on обязательно относятся к среднему роду.

Тестовые задания по теме.

2. fossa,ae f 5. facies, ei f

Б) укажите окончание Genetivus Singularis слудующих существительных:

6. cerebrum,…2 9. incisura,…1

7. canalis,…3 10. res,…5

13. vertebra, ae…

16. перегородка носа

17. бугор верхней челюсти

maxillae tuberis

tuberis maxilla

18. кость лопатки

scapulae spinae

19. головка плечевой кости

20. артерия колена

7. Ситуационные задачи по теме.

Догадайтесь о значении латинских слов без помощи словаря. Запишите известные вам в русском языке лова, образованные от данных латинских.

Caput, itis n; urbs, urbis f; natura, ae f; sol, solis m; lingua, ae f; astrum I n;

flos, floris m; mens, mentis f; radix, radicis f; manus,us m; terra,ae f; potential, ae f; punctum,I n; miles, it is m; homo, inis m; rex, Regis m.

Занятие №4 .

Тема занятия «Несогласованное определение. Структура термина».

Форма работы:

Подготовка к практическим занятиям.

Подготовка материалов по УИРС.

Перечень вопросов для самоподготовки по теме практического занятия:

Из каких компонентов состоит словарная форма?

Как определить склонение существительных?

Назовите признаки 1,2,3,4 и 5-го склонений существительных.

Как определить род существительных?

Перечень практических умений по изучаемой теме:

Определение признаков пяти склонений;

Умение составлять словарную форму; определять склонение, основу.

Умение составлять анатомические термины

5. Список тем докладов и рефератов (УИРС), предлагаемый кафедрой:

История развития латинского языка.

Крылатые латинские выражения

Роль латинского языка в развитии медицинской терминологии

Гуманитарное значение латинского языка

Латынь вокруг нас.

Латинские заимствования.

6.Основные понятия и роложения темы

Самоконтроль по тестовым заданиям.

Значительно чаще, чем однословные латинские наименования, в номенклатуре используются термины-словосочетания, двусловные и многословные.

Словосочетание – это синтаксическая структура, образующаяся соединением двух или более знаменательных слов, связанных по смыслу и грамматически. В словосочетании первое стержневое слово – всегда имя существительное в именительном падеже, обозначающее сам предмет; другие слова служат определениями к нему. Определения – это поясняющие члены словосочетания, слова-уточнители, обозначающие какой-то признак, свойство предмета обозначения. В синтаксическом отношении слова в словосочетании неравноправны. Одно из них – первое имя существительное, выступает грамматически как главенствующее слово, другое – как грамматически зависимое, подчиненное.

В зависимости от способа подчинения встречается два вида подчинительной связи: управление и согласование. Если зависимое слово является существительным, то оно ставится в родительном падеже. Такой вид подчинительной связи называется управлением. Определения-существительные называются несогласованными. Второй вид подчинительной связи, когда функцию определения выполняет прилагательное, называется согласованием, а определение – согласованным.

Алгоритм конструирования анатомических терминов с заданным значением

Определите стержневое (главное) слово термина – имя существительное в именительном падеже.

Все остальные слова в термине - определения. Если определение выражено существительным в родительном падеже, его называют несогласованным. Изменить падеж несогласованное определение не может.

Если определение выражено прилагательным, его называют согласованным, т.к. прилагательное всегда принимает число, род и падеж существительного, от которого оно грамматически зависит.

На втором месте, независимо от русского перевода, в фармацевтическом термине должно быть несогласованное определение. В анатомическом термине определения, относящиеся не к одному слову, а ко всему словосочетанию в целом, чаще всего обозначают величину или форму и становятся на последнем месте.

При отсутствии прилагательных порядок слов будет таким же, как и в русском термине.

А) определите склонение существительного по словарной форме

1.ductus, us m 4. articulation, onis f

2. fossa,ae f 5. facies, ei f

Б). укажите окончание Genetivus Singularis слудующих существительных:

6. cerebrum,…2 9. incisura,…1

7. canalis,…3 10. res,…5

В) определите род существительных 1,2,3,4, и 5 склонений по формам Nominativus Singularis и Genetives Singularis:

11. skeleton, i… 14. processus, us…

12. nasus,i… 15. ligamentum, i…

13. vertebra, ae…

Г) выберите правильный перевод термина:

16. перегородка носа

17. бугор верхней челюсти

maxillae tuberis

tuberis maxilla

18. кость лопатки

scapulae spinae

19. головка плечевой кости

20. артерия колена

7. Ситуационные задачи по теме

1. Анатомический термин состоит из определяемого имени… и относящегося к нему определения или определений. 2 Определения бывают согласованными и … 3.Согласованное определение выражается чаще всего именем… и согласуется с определяемым существительным в …, … и ….4. На русский язык согласованное определение переводиться… определением. 5. Несогласованное определение выражается только именем … в … падеже. 6. Основное, стержневое существительное и согласованные с ним определения стоят в им.п., все остальные слова стоят в … падеже.

1. Слог долгий, если в его составе имеется дифтонг: peritona"eum – брюшина, perona"eus – малоберцовый (нерв), dia"eta – диета.

2. Слог долгий, если гласный стоит перед двумя или более согласными, а также перед двойными согласными х и z. Такая долгота называется долготой по положению

. Например: colu"mna – колонна, столб, exte"rnus – внешний, labyri"nthus – лабиринт, medu"lla – мозг, мозговое вещество, maxi"lla – верхняя челюсть, metaca"rpus – пястье, circumfle"xus – огибающий.

NB!

Если гласный предпоследнего слога стоит перед сочетанием b, с, d, g, p, t с буквами l, r, то такой слог остается кратким: ve"rtebra – позвонок, pa"lpebra – веко, tri"quetrus – трехгранный. Сочетания ch, ph, rh, th считаются одним звуком и не создают долготы предпоследнего слога: chole"dochus – желчный.

8. Правило краткости

Гласный, стоящий перед гласным или буквой h, всегда краткий. Например: tro"chlea – блок, pa"ries – стенка, o"sseus – костный, acro"mion – акромиoн (плечевой отросток), xiphoi"deus – мечевидный, peritendi"neum – перитендиний, pericho"ndrium – надхрящница.

NB!

Имеются слова, к которым нельзя применить приведенные правила долготы и краткости слога. Это случается, когда за гласным предпоследнего слога следует только один согласный. В одних словах предпоследний слог оказывается кратким, в других – долгим. В таких случаях необходимо обратиться к словарю, где долгота предпоследнего слога условно обозначается надстрочным знаком (-), а краткость – знаком (``).

Кроме того, следует запомнить, что суффиксы прилагательных -al-, -ar-, -at-, -in-, -osвсегда долгие и, следовательно, ударные. Например: orbita"lis – глазничный, articula"ris – суставной, hama"tus – крючковатый, pelvi"nus – тазовый, spino"sus – остистый. Суффикс -ic– в прилагательных краткий и безударный: ga"stricus – желудочный, thora"cicus – грудной.

Лекция № 3. Грамматика: Имя существительное; система склонений, словарная форма, род. Управление как вид подчинительной связи

Морфология

– это раздел грамматики, изучающий закономерности существования, образования (строения) и понимания форм слов (словоформ) различных частей речи (существительного, прилагательного, глагола и др.).

Слово обладает лексическим и грамматическим значениями. Лексическое значение – это содержание слова, обобщающее в нашем сознании представление о предмете, явлении, свойстве, процессе (ребро, онтогенез, прямой, серозный, сгибание и т. п.).

Грамматическое значение определяется как категориальной принадлежностью данного слова к соответствующей части речи (например, значение предметности у существительного, значение признака у прилагательного), так и частным значением, обусловленным изменением форм этого слова (ребро, ребра; прямой, прямая, прямое и т. д.).

Слово существует как система форм. Система изменения форм слов называется словоизменением.

Грамматическими категориями, по которым происходит изменение форм имени существительного в латинском языке, как и в русском, являются падежи и числа (vertebra – позвонок, corpus vertebrae – тело позвонка; foramen – отверстие, foramina – отверстия; os – кость, ossa – кости, sternum – грудина, manubrium sterni – рукоятка грудины).

Имя существительное

Словоизменение существительных по падежам и числам называется склонением.Падежи

В латинском языке 6 падежей.Nominativus (Nom.) – именительный (кто, что?).

Genetivus (Gen.) – родительный (кого, чего?).

Dativus (Dat.) – дательный (кому, чему?).

Accusativus (Асc.) – винительный (кого, что?).

Ablativus (Abl.) – аблятив, творительный (кем, чем?).

Vocativus (Voc.) – звательный.

Для номинации, т. е. для именования (называния) предметов, явлений и тому подобного в медицинской терминологии используются только два падежа – именительный (им. п.) и родительный (род. п.).

Именительный падеж называется прямым падежом, который означает отсутствие отношений между словами. Значение этого падежа – собственно называние. Родительный падеж имеет значение собственно характеризующее.

1. Типы склонений

В латинском языке 5 типов склонений, каждое из которых имеет свою парадигму (совокупность словоформ).

Практическим средством различения склонения (определения типа склонения) служит в латинском языке родительный падеж единственного числа. Формы род. п. ед. ч. во всех склонениях различны.

Признак типа склонения существительного – окончание род. п. ед. ч., поэтому в словарях форма род. п. ед. ч. указывается наряду с формой им. п. ед. ч. и их надо заучивать только вместе.

Распределение существительных по типам склонения в зависимости от окончания род. п. ед. ч.

Окончания родительного падежа всех склонений

2. Понятие о словарной форме существительного

Существительные приводятся в словаре и заучиваются в словарной форме, которая содержит три компонента:

1) форму слова в им. п. ед. ч.;

2) окончание род. п. ед. ч.;

3) обозначение рода – мужского, женского или среднего (сокращенно одной буквой: m, f, n).

Например: lamina, ae (f), sutura, ae (f), sulcus, i (m); ligamentum, i (n); pars, is (f), margo, is (m); os, is (n); articulatio, is (f), canalis, is (m); ductus, us (m); arcus, us (m), cornu, us, (n); facies, ei (f).

3. Определение практической основы

У некоторых существительных III склонения перед окончанием род. п. ед. ч. -is приписана и конечная часть основы. Это необходимо, если основа слова в род. п. ед. ч. не совпадает с основой им. п. ед. ч.:

Полную форму род. п. ед. ч. у таких существительных находят следующим образом: corpus, =oris (= corpor – is); foramen, -inis (= foramin – is).

У таких существительных практическая основа определяется только из формы слова в род. п. ед. ч. путем отбрасывания его окончания. Если основы в им. п. ед. ч. и в род. п. ед. ч. совпадают, то в словарной форме указывается только окончание род. п., а практическая основа в таких случаях может быть определена из им. п. ед. ч. без окончания.

Рассмотрим примеры.

Практической основой называется основа, к которой при cловоизменении (склонении) прибавляются окончания косвенных падежей; она может не совпадать с так называемой исторической основой.

У односложных существительных с изменяющейся основой в словарной форме указывается целиком словоформа род. п., например pars, partis; crus, cruris; os, oris; cor, cordis.

4. Определение рода существительных

В латинском языке, как и в русском, существительные принадлежат к трем родам: мужскому (masculinum – m), женскому (femininum – f) и среднему (neutrum – n).

Грамматический род латинских существительных нельзя определить из рода эквивалентных по значению русских слов, так как часто род существительных с одним и тем же значением в русском и латинском языках не совпадает.

Определить принадлежность латинского существительного к тому или иному роду можно только по характерным для данного рода окончаниям в им. п. ед. ч. Например, слова на -а – женского рода (costa, vertebra, lamina, incisura и т. п.), слова на -um – среднего рода (ligamentum, manubrium, sternum и т. д.).

NB!

Признак склонения существительного – окончание род. п. ед. ч.; признак рода – характерное окончание в им. п. ед. ч.

5. Определение рода существительных, оканчивающихся в именительном падеже единственного числа на -а, -um , -on, -en, -и, -us

Со всеми характерными признаками рода латинских существительных можно познакомиться в ряде занятий по III склонению. В данном параграфе речь пойдет лишь о признаках грамматического рода некоторых групп слов, имеющих в им. п. ед. ч. характерные окончания: -a, -um, -on, -en, -u, -us.

В принадлежности существительных на -а к женскому роду, а существительных на -um, -on, -en, -u – к среднему можно не сомневаться.

Что же касается существительных на -us, то ответ не может быть однозначным без привлечения дополнительных данных и прежде всего сведений о склонении слова.

Все существительные на -us, если они относятся ко II или IV склонению, обязательно мужского рода, например:

lobus, i; nodus, i; sulcus, i;

ductus, us; arcus, us; meatus, us, m – мужской род.

Если существительное на -us относится к III склонению, то его принадлежность к определенному роду должна быть уточнена с помощью такого дополнительного показателя, как конечный согласный основы в род. п.; если конечный согласный основы -r, то существительное относится к среднему роду, а если конечный согласный другой (-t или -d), – то к женскому роду.

Например:

tempus, or-is; crus, crur-is;

corpus, or-is – средний род, juventus, ut-is – женский род.

6. III склонение существительных. Грамматические признаки мужского рода и характер основ

Существительные III склонения встречались крайне редко, например: os, corpus, caput, foramen, dens. Такой методический подход был абсолютно оправдан. III склонение – самое трудное для усвоения и имеет ряд особенностей, отличающих его от остальных склонений.

1. К III склонению относятся существительные всех трех родов, оканчивающиеся в род. п. ед. ч на -is (признак III склонения).

2. В им. п. ед. ч. слова не только разных родов, но даже одного и того же рода имеют различные окончания, свойственные определенному роду; например, в мужском роде -os, -or, -о, -ег, -еx, -еs.

3. У большинства существительных III склонения основы в им. п. и в род. п. не совпадают.

У таких существительных практическая основа определяется не по им. п., а по род. п. путем отбрасывания окончания -is.

1. Если в словарной форме какого-либо существительного перед окончанием род. п. ед. ч. -is приписан конец основы, значит у такого слова основа определяется по род. п.:

Основа cortic-.

2. Если в словарной форме перед окончанием род. п. ед. ч. -is нет приписки, значит, у такого слова основу можно определить и по им. п. ед. ч., отбросив окончание им. п.:

pubes, is3. Существительные III склонения в зависимости от совпадения или несовпадения числа слогов в им. п. и род. п. ед. ч. бывают равносложные и неравносложные, что имеет значение для точного определения рода в ряде случаев.

Основа pub-.

Равносложные

Nom. pubes canalis rete

Gen. pubis canalis retis.

Неравносложные4. У односложных существительных в словарной форме в род. п. слово пишется полностью:

Nom. pes paries pars

Gen. pedis parietis parti.s

7. Общие требования к определению грамматического рода в III склонении

Род определяется по окончаниям им. п. ед. ч., свойственным определенному роду в пределах данного склонения. Следовательно, для того чтобы определить род любого существительного III склонения, надо учитывать три момента:

1) знать, что данное слово относится именно к III склонению, а не к какому-нибудь другому;

2) знать, какие окончания в им. п. ед. ч. свойственны тому или иному роду III склонения;

3) в некоторых случаях учитывать также характер основы данного слова.

Итоги:

1) существительные на -а – женского рода;

2) существительные на -urn, -en, -on, -u – среднего рода;

3) большинство существительных на -us, если они относятся ко II или IV склонению, – мужского рода;

4) слова на -us, оканчивающиеся в род. п. на -r-is, – среднего рода.

Зная о принадлежности существительного к определенному роду, можно правильно согласовать с ним (в роде!) прилагательное или образовать словоформу им. п. мн. ч.

Принадлежность слова к тому или иному склонению не может служить в большинстве случаев показателем рода, так как в одном и том же склонении имеются существительные двух родов (II и IV склонения) или трех родов (III склонение). Тем не менее полезно запомнить следующее соотношение между родом существительного и его склонением:

1) в I и V склонениях – только женский род;

2) во II и IV склонениях – мужской род и средний род;

3) в III склонении – все три рода: мужской, женский и средний.

Из слов на -us большинство относится ко II склонению, лишь несколько – к IV.

Важно запомнить, что в словарной форме некоторые из наиболее частотных существительных – IV склонения: processus, us (m) – отросток; arcus, us (m) – дуга; sinus, us (m) – синус, пазуха; meatus, us (m) – проход, ход; plexus, us (m) – сплетение; recessus, us (m) – углубление, карман.

Лекция № 4. Имя прилагательное. Грамматические категории

Категориальное (обобщенное) значение прилагательного как части речи – значение признака предмета (качества, свойства, принадлежности и т. д.).

1. Прилагательные в латинском языке, как и в русском, делятся на качественные и относительные. Качественные прилагательные обозначают признак предмета непосредственно, т. е. без отношения к другим предметам: истинное ребро – costa vera, длинная кость – os longum, желтая связка – ligamentum flavum, поперечный отросток – processus transversus, большое отверстие – foramen magnum, кость трапециевидная – os trapezoideum, кость клиновидная – os sphenoidale и т. д.

Относительные прилагательные указывают на признак предмета не прямо, а через отношение к другому предмету: позвоночный столб (столб из позвонков) – columna vertebralis, лобная кость – os frontale, клиновидная пазуха (полость в теле клиновидной кости) – sinus sphenoidalis, клиновидный гребень (участок передней поверхности тела клиновидной кости) – crista sphenoidalis.

Преобладающая масса прилагательных в анатомической номенклатуре – это относительные прилагательные, указывающие на принадлежность данного анатомического образования к целому органу или к другому анатомическому образованию, как например лобный отросток (отходящий от скуловой кости вверх, где соединяется со скуловым отростком лобной кости) – processus frontalis.

2. Категориальное значение прилагательного выражается в категориях рода, числа и падежа. Категория рода – это словоизменительная категория. Как и в русском языке, прилагательные изменяются по родам: они могут быть в форме мужского, женского или среднего рода. Род прилагательного зависит от рода того существительного, с которым оно согласовано. Например, латинское прилагательное со значением «желтый» (-ая, -ое) имеет три формы рода – flavus (м. p.), flava (ж. p.), flavum (ср. р.).

3. Словоизменение прилагательных происходит также по падежам и числам, т. е. прилагательные, как и существительные, склоняются.

1. Склонение прилагательных. Словарная форма

Прилагательные в отличие от существительных склоняются только по I, II или по III склонению.

Конкретный тип склонения, по которому изменяется то или иное прилагательное, определяется стандартной словарной формой, в которой оно записано в словаре и в которой следует его запомнить.

В словарной форме подавляющего большинства прилагательных указываются характерные для того или иного рода окончания в им. п. ед. ч.

При этом у одних прилагательных окончания в им. п. для каждого рода абсолютно разные, например: rectus, recta, rectum – прямой, прямая, прямое; у других прилагательных для мужского и женского рода одно общее окончание, а для среднего рода – иное, например: brevis – короткий и короткая, breve – короткое.

По-разному прилагательные приводятся и в словарной форме. Например: rectus, -a, -um; brevis, -е.

Окончание -us м. р. заменяется в ж. р. на -a (recta), а в ср. р. – на -um (rectum).

Две группы прилагательных

В зависимости от типа склонения, по которому склоняются прилагательные, они делятся на 2 группы. Принадлежность к группе узнается по стандартным словарным формам.К 1-й группе относятся прилагательные, которые склоняются по I и II склонению. Они легко узнаются по окончаниям им. п. -us (или -еr), -а, -um в словарной форме.

Ко 2-й группе относятся все прилагательные, имеющие иную словарную форму. Их словоизменение происходит по III склонению.

Запоминание словарной формы необходимо для того, чтобы правильно определить тип склонения и использовать соответствующие окончания в косвенных падежах.

Прилагательные 1-й группы

При наличии словарной формы с окончаниями в им. п. ед. ч. -us, -а, -um или -еr, -a, -um прилагательные в форме ж. р. склоняются по I склонению, в форме м. р. и ср. р. – по II склонению.Например: longus, -a, -um – длинный; liber, -era, -erum – свободный. В род. п. они имеют, соответственно, окончания:

У некоторых прилагательных, которые имеют в м. р. окончание -еr, буква «е» выпадает в м. р., начиная с род. п. ед. ч., а в ж. р. и в ср. р. – во всех падежах без исключения. У других прилагательных этого не происходит. Например, словарные формы ruber, -bra, -brum, liber, -era, -erum.

Прилагательные 2-й группы

Прилагательные 2-й группы склоняются по III склонению. Их словарная форма отличается от прилагательных 1-й группы.По числу родовых окончаний в словарной форме прилагательные 2-й группы делятся на:

1) прилагательные двух окончаний;

2) прилагательные одного окончания;

3) прилагательные трех окончаний.

1. Прилагательные двух окончаний в анатомо-гистологической и в целом в медицинской терминологии встречаются чаще всего. У них в им. п., ед.ч. только два родовых окончания – -is, -е; -is – общее для м. р. и ж. р., е – только для ср. р. Например: brevis – короткий, короткая; breve – короткое.

Примеры прилагательных двух окончаний в словарной форме:

brevis, e – короткий, -ая, -ое;

frontalis, e – лобный, -ая, -ое.

Для преобладающего числа прилагательных двух окончаний, встречающихся в номенклатуре, характерна следующая словообразовательная модель.

Например: stem-al-is, e – грудинный, cost-al-is e – реберный, clavicul-ar-is – ключичный, dors-al-is – спинной, тыльный.

Все образованные таким суффиксальным способом прилагательные приобрели общее значение «относящийся к тому, что названо основой» (к грудине, к ребру, к ключице, к спине, тылу).

2. Прилагательные одного окончания имеют для всех родов одно общее окончание в им. п. ед. ч. Таким окончанием может быть, в частности, -х, или -s и др. Например: simplex – простой, -ая, -ое; teres – круглый, -ая, -ое; biceps – двуглавый, -ая, -ое.

В отличие от всех других видов прилагательных у них наблюдается следующая особенность: основа в род. п. и им. п. – разная. Это отражено в словарной форме. Например:

simplex, icis – teres, etis – biceps, ipitis;

основа: simplic– – teret– – bicipit-.

3. Прилагательные трех окончаний имеют окончания: м. р. – -еr, ж. p. – -is, ср. р. – -е. Например: celer, -eris, -ere – быстрый, -ая, -ое; celeber, -bris, -bre – целебный, -ая, -ое.

Все прилагательные 2-й группы независимо от словарной формы склоняются по III склонению и имеют в косвенных падежах единую основу.

Например:

2. Согласование. Прилагательное – согласованное определение

Другой вид подчинительной связи, когда функцию определения в именном словосочетании выполняет не существительное в род. п., а прилагательное, называется согласованием

, а определение – согласованным

.

При согласовании грамматически зависимое определение уподобляется родом, числом и падежом с главным словом. С изменением грамматических форм главного слова изменяются и формы зависимого слова. Иначе говоря, как и в русском языке, прилагательные согласуются с существительным в роде, числе и падеже.

Например, при согласовании прилагательных transversus, -a, -um и vertebralis, -е с существительными processus, -us (m); linea, -ae (f); ligamentum, -i (n); canalls, -is (m); incisura, -ae, (f); foramen, -inis (n) получаются такие словосочетания:

3. Сравнительная степень (Gradus comparativus); образование и склонение

Как и в русском языке, латинские качественные прилагательные имеют три степени сравнения: положительную (gradus positivus), сравнительную (gradus comparativus) и превосходную (gradus superlativus).

Сравнительная степень образуется от основы положительной степени путем прибавления к ней суффикса -ior для м. р. и ж. р., суффикса -ius – для ср. р. Например:

1. Основным грамматическим признаком прилагательных в сравнительной степени являются: для м. р. и ж. р. – суффикс -ior, для ср. р. – суффикс -ius.

Например: brevior, -ius; latior, -ius.

2. У всех прилагательных в сравнительной степени основа совпадает с формой м. р. и ж. р. в им. п. ед. ч.:

3. Склоняются прилагательные в сравнительной степени по III склонению. Форма род. п. ед. ч. у всех трех родов одинакова: она образована путем присоединения к основе окончания -is.

4. Прилагательные в сравнительной степени согласуются с существительными в роде, числе и падеже, т. е. являются согласованными определениями: sutura latior; sulcus latior; foramen latius.

4. Именительный падеж множественного числа (Nominativus pluralis) существительных I, II, III, IV, V склонений и прилагательных

1. Любые падежные окончания, в том числе и окончания им. п. мн. ч., всегда присоединяются к основе.

2. Для образования словоформ им. п. мн. ч. разных склонений надо придерживаться следующих положений.

Если существительное относится к ср. р., то оно склоняется в соответствии с правилом ср. р., которое гласит: все слова ср. р. (и существительные, и прилагательные всех степеней сравнения) независимо от того, к какому склонению они принадлежат, оканчиваются в им. п. мн. ч. на -а. Это относится только к словам ср. р., например: ligamenta lata – широкие связки, crura ossea – костные ножки, ossa temporalia – височные кости, cornua majora – большие рога.

Окончания слов в м. р. и ж. р. в им. п. мн. ч. легче запоминать с учетом каждого отдельного склонения. При этом необходимо запомнить следующие соответствия: существительные I, II, IV склонений имеют в им. п. мн. ч. точно такое же окончание, как в род. п. мн. ч. Такое же соответствие наблюдается и у прилагательных 1-й группы, ведь они склоняются, как существительные I и II склонений, например:

Существительные III и V склонений, а также прилагательные III склонения и прилагательные в сравнительной степени (они тоже склоняются по III склонению) имеют в им. п. мн. ч. одинаковое окончание -еs.

Обобщение данных об окончаниях существительных и прилагательных в им. п. мн. ч.

Лекция № 5. Родительный падеж множественного числа (Genetivus pluralis) существительных I, II, III, IV, V склонений и прилагательных

Продолжая изучение словоизменения существительных и прилагательных во множественном числе, необходимо отметить родительный падеж множественного числа.

Чтобы научиться быстро и безошибочно образовывать термины в форме род. п. мн. ч., необходимо уметь:

1) определить по словарной форме существительного его принадлежность к определенному склонению;

2) выделить основу;

3) узнать род по характерным окончаниям им. п. ед. ч.;

4) установить по словарной форме, к 1-й или 2-й группе принадлежит прилагательное;

5) установить, по какому из трех склонений (I-II или III) склоняется данное прилагательное, согласованное с существительным в роде, числе и падеже.

Окончания родительного падежа множественного числа (Genetivus pluralis)

1) неравносложные существительные всех трех родов, основа которых оканчивается на один согласный: tendinum (m), regionum (f), foraminum (n);

2) прилагательные в сравнительной степени всех трех родов (у них основа тоже на один согласный): majorum (m, f, n).

Окончание -ium имеют :

1) все остальные существительные с основой более чем на один согласный; равносложные на -es, -is; существительные ср. р. на -е, -ai, -ar: dentium (m), partium (f), ossium (n), animalium, avium, retium;

2) прилагательные 2-й группы всех трех родов: brevium (m, f, n).

Примечания

1. Существительное vas, vasis (n) – сосуд в ед. ч. склоняется по III склонению, а во мн. ч. – по II; Gen. pl.vasorum.2. В термине os ilium (подвздошная кость) использована форма род. п. мн. ч. от существительного ile, -is (n) (нижняя часть живота); им. п. мн. ч. – ilia (подвздошная область). Следовательно, неправильно изменять форму ilium на ilii (ossis ilii).

3. Существительное fauces, -ium – зев употребляется только во мн. ч.

4. Существительные греческого происхождения larynx, pharynx, meninx, phalanx оканчиваются в им.п. мн. ч. на -um.

Лекция № 6. Состав слова. Виды морфем. Морфемный анализ

В линейной последовательности в составе слова выделяются минимальные, неделимые ни по форме, ни по значению части: приставка (префикс), корень, суффикс и окончание (флексия). Все эти минимальные значимые части слова называются морфемами (греч. morphe – форма). Ядро значения заключено в корне, например: пот-овой, пот-ный, пот-ница, вы-пот и др. Префикс и суффикс, различаемые по своему положению к корню, называются вместе словообразовательными аффиксами

(лат. affixus – «прикрепленный»).

Путем их присоединения к корню образуются производные

– новые – слова. Окончание – аффикс с грамматическим значением служит не для словообразования, а для словоизменения (по падежам, числам, родам). Членение слова на морфемы называется анализом по составу, или морфемным анализом.

Вся предшествующая окончанию неизменная часть слова, несущая основное лексическое значение, называется основой слова. В словах vertebr-a, vertebral-is, intervertebral-is основами служат, соответственно, vertebr-, vertebral-, intervertebral-.

Основа может быть в одних случаях представлена только корнем, в некоторых других – корнем и словообразовательными аффиксами, т. е. корнем, суффиксом и префиксом.

По своему грамматическому строю латинский принадлежит к языкам синтетического (флективного) типа. Это значит,что, в отличие от языков с аналитическим строем грамматические отношения выражаются в нем главным образом посредством изменения формы слова- прибавлением к основе суффиксов или флексий (окончаний). Так, признаком лица и числа в форме глаголя являются личные окончания: lauda-t он хвалит, lauda-mus мы хвалим, vide-mus мы видим.

Те же личные окончания сохраняются в различных временах изъявительного и сослагательного наклонений; формы отличаются друг от друга суффиксами: lauda-t он хвалит, lauda-ba-t он хвалил, lauda-v-i-t он похвалил, lauda-re-t он хвалил бы. Синтетический характер латыни отчетливо выявляется из сопоставления приведенной выше формы 3-го л. ед.ч. перфекта laudavit (он похвалил) с соответствующими временными формами в новых языках: il a loue, he has praised и т.д.

Признаком падежей в латинском языке являются падежные окончания, присоединяемые к основе склоняемого имени: terra земля, terra-m землю, terra-rum земель, terris-s земли (вин.п. мн.ч.)

1.2 Изменяемые части речи (общая характеристика)

Изменяемые части речи - к ним относятся существительное (substantivum), прилагательное (adjectivum), глагол (verbum), причастие (participium), местоимение (pronomen), числительное (numeralium), герундий (gerandium), герундив (gerandivum), изменяются в роде, числе, падеже (склонение) или в лице, числе, времени, залоге и наклонении (спряжение). Изменение слов, обозначающих реальные предметы, понятия и лица, называется склонением. Под склонением (declinatio) понимается изменение падежных форм существительных, прилагательных, причастий, местоимений, числительных в различном роде и числе. В латинском языке (как и в русском) склонение означает изменение формы соответствующего слова. Смысл изменения заключается в том, что к неизменной основе слова присоединяются меняющиеся окончания. Окончание - весьма важный элемент словарной формы, поскольку именно по окончанию мы можем судить о принадлежности слова к тому или иному роду, числу или падежу. Основные характеристики изменений склоняемого слова таковы: тип склонения, число, род, падеж. Исходную форму слова (с указанием рода) можно определить по словарю или грамматическому справочнику. Это относится преимущественно к существительным, прилагательным и местоимениям. Формы, производные от глагола, такие как причастие, герундий и герундив, в словаре обычно не указываются. Поэтому многие сведения о формах словообразования необходимо заучивать. Это составляет один из необходимых этапов изучения языка. Раздел грамматики, излагающий общие сведения о форме слов и ее изменении, называется морфологией. Здесь изучаются все изменяемые части речи, как склоняемые, так и спрягаемые.Спряжение (conjugatio) - изменение формы глагола. Спряжение указывает на то, какое различие существует между разными временами и лицами действия, каков характер действия, каково отношение к действию лица, совершающего или претерпевающего какое-либо действие, или объекта, на который направлено действие. Изменения, которые претерпевает глагол, проявляются в различных модификациях его формы. Форма глагола складывается из основы, суффикса и окончания. Основа глагола содержится в словаре, суффиксы и окончания являются предметом изучения и запоминания. Основа глагола меняется сообразно времени (настоящему или прошедшему), суффиксы меняются сообразно времени и наклонению, окончания - сообразно лицу, числу и залогу (активному или пассивному). Основными категориями, характеризующими изменение глагола, являются поэтому время, наклонение, залог, лицо и число. Причастия, будучи отглагольной формой, претерпевают изменения во времени и залоге, но вместе с тем склоняются.

1.3. Неизменяемые части речи (общая характеристика)

В большинстве языков одни части речи претерпевают изменения, другие остаются без изменения. Неизменяемые слова - это слова, не имеющие грамматических форм словоизменения.Т.е. они не имеют окончаний и всегда употребляются в одной и той же форме. Неизменяемыми частями речи являются служебные части речи, регулирующие отношения других слов. К ним относятся, в первую очередь, предлоги (praepositio), союзы (conjunctio), частицы (particula). К числу неизменяемых частей речи можно отнести также наречия.

Имя существительное

Латинские существительные изменяются по числам и падежам, а также могут быть мужского (genus masculinum), женского (genus femininum) или среднего рода (genus neutrum). Бывают существительные несклоняемые (indeclinabilia). В таком случае они относятся к среднему роду. К ним относятся названия букв, нелатинские имена (Adam – Адам, Noe – Ной) и отдельные слова (pondo – фунт; gelu – мороз). Есть существительные, которые употребляются только в одном из косвенных падежей (monoptota) (satias – пресыщение; frustratui – обман; и др.). Другие существительные известны только в двух падежах (diptota) (suppetiae, suppetias – помощь). Есть и такие, которые употребляются лишь в трех падежах (triptota) (vis, vim, vi – сила). Существительные, обозначающие людей и животных, по смыслу могут принимать оба рода – каждый раз тот, который подразумевается под этим словом (гражданин, гражданка – civis). Такое двоякое употребление рода называется общим родом (genus commune). Названия ветров, месяцев и рек имеют мужской род. Названия деревьев, городов, стран и островов обычно имеют женский род. Единственное число называется numerus singularis, множественное – numerus pluralis. Разносклоняемые существительные (heteroclita) в единственном числе имеют, например, женский род, а во множественном – средний (carbasus – парус), соответственно, в разных числах (= родах) они склоняются по разным склонениям. Бывает и противоположная ситуация – средний род единственном числе и женский во множественном (epulum – epuli – пирушка). Есть слова мужского рода в единственном числе, а во множественном приобретающие также средний род (locus – место, loci – места отдельные, напр., отрывки из книг; и loca – места, связанные друг с другом, области, местности). Есть слова среднего рода в единственном числе и мужского во множественном (coelum – coeli – небо). У некоторых слов в зависимости от числа меняется значение: aedes – храм (единственное), дом (множественное); copia (единственное) – изобилие, copiae (множественное) – войско. Некоторые существительные употребляются только во множественном числе, например: седины (cani), оружие (arma). К этой категории относятся и названия римских и греческих праздников. Аналогично греческому, у всех имен среднего рода винительный падеж совпадает с именительным. В винительном падеже множественного числа такие имена унаследовали из общеиндоевропейского языка признак собирательного понятия – окончание а. Греческое влияние на латынь проявилось и в том, что заимствованные из греческого слова (особенно собственные имена) при склонении могут сохранять даже свои греческие падежные окончания. В других случаях они склоняются в обоих вариантах – как с латинскими, так и с греческими окончаниями. Воспроизводство греческих форм чаще всего заметно у поэтов. Как по-гречески и по-русски, латинские существительные могут иметь общие корни с глаголом, возникать как сложные разнокоренные слова или с помощью суффиксов, и немного реже – с помощью приставок. Это заметно обогащает словарный фонд, выразительные средства языка, позволяет передавать различные оттенки. Например, есть существительные honor – почет; honestas – уважение; honestudo – уважение; honestamentum – украшение; honorarium – вознаграждение; honorificentia – почтительность; honoripeta – честолюбец; Honorius – Гонорий, имя собственное. В словаре латинские существительные приводятся в именительном падеже единственного числа, затем указывается окончание родительного падежа единственного числа и сокращенно – род слова (m, f, n – мужской, женский, средний). Таким образом можно понять тип склонения. Например: animal, alis, n животное. В архаической латыни некоторые падежные окончания имели иной вид, чем в классической. В частности, они больше напоминали греческие. Например, в дательном падеже единственного числа в латыни был позднее утраченный дифтонг cо звуком i, а в греческом иота перешла на положение подписной буквы.

Латинский язык для медиков: конспект лекций А. И. Штунь

4. Именительный падеж множественного числа (Nominativus pluralis) существительных I, II, III, IV, V склонений и прилагательных

1. Любые падежные окончания, в том числе и окончания им. п. мн. ч., всегда присоединяются к основе.

2. Для образования словоформ им. п. мн. ч. разных склонений надо придерживаться следующих положений.

Если существительное относится к ср. р., то оно склоняется в соответствии с правилом ср. р., которое гласит: все слова ср. р. (и существительные, и прилагательные всех степеней сравнения) независимо от того, к какому склонению они принадлежат, оканчиваются в им. п. мн. ч. на -а. Это относится только к словам ср. р., например: ligamenta lata – широкие связки, crura ossea – костные ножки, ossa temporalia – височные кости, cornua majora – большие рога.

Окончания слов в м. р. и ж. р. в им. п. мн. ч. легче запоминать с учетом каждого отдельного склонения. При этом необходимо запомнить следующие соответствия: существительные I, II, IV склонений имеют в им. п. мн. ч. точно такое же окончание, как в род. п. мн. ч. Такое же соответствие наблюдается и у прилагательных 1-й группы, ведь они склоняются, как существительные I и II склонений, например:

Существительные III и V склонений, а также прилагательные III склонения и прилагательные в сравнительной степени (они тоже склоняются по III склонению) имеют в им. п. мн. ч. одинаковое окончание -еs.

Обобщение данных об окончаниях существительных и прилагательных в им. п. мн. ч.

9. Падежи и типы склонений Словоизменение существительных по падежам и числам называется склонением.ПадежиВ латинском языке 6 падежей.Nominativus (Nom.) – именительный (кто, что?).Genetivus (Gen.) – родительный (кого, чего?).Dativus (Dat.) – дательный (кому, чему?).Accusativus (Асc.) – винительный (кого,

Из книги Латинский язык для медиков: конспект лекций автора А. И. Штунь11. Определение рода существительных В латинском языке, как и в русском, существительные принадлежат к трем родам: мужскому (masculinum – m), женскому (femininum – f) и среднему (neutrum – n).Грамматический род латинских существительных нельзя определить из рода эквивалентных по значению

Из книги автора12. III склонение существительных Существительные III склонения встречались крайне редко, например: os, corpus, caput, foramen, dens. Такой методический подход был абсолютно оправдан. III склонение – самое трудное для усвоения и имеет ряд особенностей, отличающих его от остальных

Из книги автора14. Две группы прилагательных В зависимости от типа склонения, по которому склоняются прилагательные, они делятся на 2 группы. Принадлежность к группе узнается по стандартным словарным формам.К 1-й группе относятся прилагательные, которые склоняются по I и II склонению. Они

Из книги автора16. Именительный падеж множественного числа 1. Любые падежные окончания, в том числе и окончания им. п. мн. ч., всегда присоединяются к основе.2. Для образования словоформ им. п. мн. ч. разных склонений надо придерживаться следующих положений.Если существительное относится к

Из книги автора17. Родительный падеж множественного числа Продолжая изучение словоизменения существительных и прилагательных во множественном числе, необходимо отметить родительный падеж множественного числа.Чтобы научиться быстро и безошибочно образовывать термины в форме род. п.

Из книги автора27. Суффиксы прилагательных I. Прилагательные с общим словообразовательным значением «характеризуемый или богатый признаком, указанным производящей основой». II. Прилагательные с общим словообразовательным значением «принадлежащий или относящийся к тому, что названо

Из книги автора32. Конъюнктив. Винительный падеж Примеры спряжения глаголов в конъюнктиве действительного и страдательного залогов. Винительный падежДля грамотного написания рецептов необходимо усвоить окончания двух падежей – винительного и так называемого аблятива – в пяти

Из книги автораЛекция № 3. Грамматика: Имя существительное; система склонений, словарная форма, род. Управление как вид подчинительной связи Морфология – это раздел грамматики, изучающий закономерности существования, образования (строения) и понимания форм слов (словоформ) различных

Из книги автора1. Типы склонений В латинском языке 5 типов склонений, каждое из которых имеет свою парадигму (совокупность словоформ).Практическим средством различения склонения (определения типа склонения) служит в латинском языке родительный падеж единственного числа. Формы род. п.

Из книги автора4. Определение рода существительных В латинском языке, как и в русском, существительные принадлежат к трем родам: мужскому (masculinum – m), женскому (femininum – f) и среднему (neutrum – n).Грамматический род латинских существительных нельзя определить из рода эквивалентных по значению

Из книги автора5. Определение рода существительных, оканчивающихся в именительном падеже единственного числа на -а, -um , -on, -en, -и, -us Со всеми характерными признаками рода латинских существительных можно познакомиться в ряде занятий по III склонению. В данном параграфе речь пойдет лишь о

Из книги автора6. III склонение существительных. Грамматические признаки мужского рода и характер основ Существительные III склонения встречались крайне редко, например: os, corpus, caput, foramen, dens. Такой методический подход был абсолютно оправдан. III склонение – самое трудное для усвоения и имеет

Из книги автора1. Склонение прилагательных. Словарная форма Прилагательные в отличие от существительных склоняются только по I, II или по III склонению.Конкретный тип склонения, по которому изменяется то или иное прилагательное, определяется стандартной словарной формой, в которой оно

Из книги автораЛекция № 5. Родительный падеж множественного числа (Genetivus pluralis) существительных I, II, III, IV, V склонений и прилагательных Продолжая изучение словоизменения существительных и прилагательных во множественном числе, необходимо отметить родительный падеж множественного

Из книги автора2. Винительный падеж Для грамотного написания рецептов необходимо усвоить окончания двух падежей – винительного и так называемого аблятива – в пяти склонениях существительных и прилагательных I, II и III склонений. Accusativus (вин. п.) – это падеж прямого дополнения; как и в

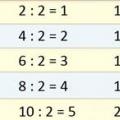

Деление Деление числа на классы

Деление Деление числа на классы Так нападал ли ссср на польшу?

Так нападал ли ссср на польшу? Сражение при ларге Отрывок из Ливонской Рифмованной хроники

Сражение при ларге Отрывок из Ливонской Рифмованной хроники