Русская армия вступает в париж. Русские казаки в Париже двести лет назад Русские в париже 1813 г воспоминания

Между всякими событиями как -то пропустили, что русские -то Париж взяли!

200 лет назад. Непонятно зачем отдали, я бы не отдала. 31 марта 1814 года русские войска вошли в Париж во главе с императором Александром I.

После чего Наполеон окончательно отрекся от трона.

Надо отметить постом, чтобы "день взятия Бастилии не зря прошел".

Так получилось, что только что прочла в книге Даниила Гранина фрагмент на эту тему:

" На экзамене в школе учительница меня спросила - почему Лев Толстой в романе "Война и мир" описал, как французы входят в Москву в 1812 году, а не как русские войска победили и вошли в Париж? Действительно, почему? Я был озадачен. Мялся, мычал... Казалось бы, такой красивый выигранный естественный ход войны. Потом я долго размышлял над этим вопросом. Что я придумал? А то, что поражение подняло духовную мощь народа, так что, казалось бы, разбитый, он сумел собраться с силами и погнать противника. Не сломался. Поражение выявило такие силы, о каких Наполеон и не подозревал. Наверное, вот эта скрытая мощь, верность своей свободе больше всего привлекали Толстого."

Так, всё-таки, что же делали наши в Париже? Французы по отзывам мерзли, грабили, в русском языке появилось слово "шаромыжник" от французского "шер ами". Вот что писал жене генерал Жан Доминик Компан: «Вот, моя дорогая, что мне удалось достать из мехов: лисья шуба — частью полосы чёрные, частью красные; лисья шуба — частью полосы голубые, частью полосы красные. Лисьи шкуры в этой стране (только) добывают, а гарнитуры из них (здесь) не делают. Эти две шубы, о которых сообщил ранее, очень хорошие; большой воротник из лисы серо-серебряный; воротник чёрной лисы. И тот, и другой очень красивые…»

Париж был взят мирно, вошли и вошли. Французы побаивались прихода "русских варваров".

В народном фольклоре остались казачьи песни времен войны 1812 года в сборнике Киреевского:

Под славным было городом Парижем,

Собиралося Российское славное войско.

Они лагери занимали в чистом поле,

Шанцы и батареи там порыли,

5. Пушечки и мортирушки там становили.

Константин-то наш по армии разъезживает,

Оне пехоту и кавалерию рассчитывает:

«Надевайте вы, солдатушки, платье бело,

По утру вам, милые, будет дело!

10. Когда бог нам поможет Париж взята,

Отпущу я вас, любезны, в него погуляти!»

Не было тогда фотографов, которые могли запечатлеть наших в Париже, но были художники, оставившие рисунки и остались мемуары очевидцев.

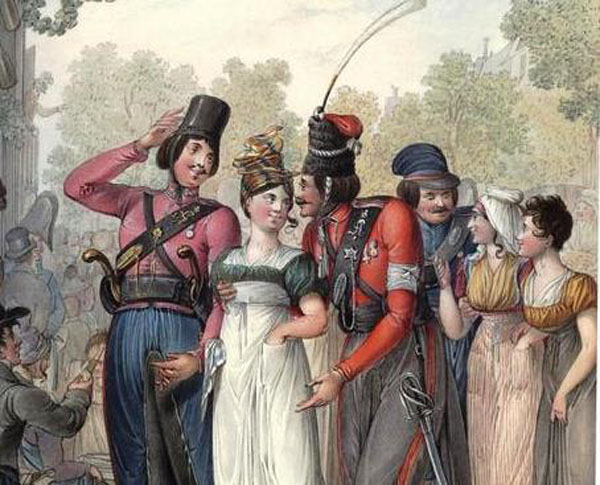

Георг Эммануэль Опиц родился в 1775 году в Праге, жил в Лейпциге, рисовал сценки на продажу: ярмарки, гуляния, сцены народной жизни. В 1814 оказался в Париже и стал свидетелем исторического события. Свои акварели, скорее всего, он рисовал тоже на продажу. Известно 40 работ, 10 хранятся в Эрмитаже. Живость наблюдений, натурные зарисовки с добросовестным вниманием к деталям, налет ироничности, - все это делает акварели очаровательными. Видно, что у художника есть опыт схватить и запомнить увиденное наяву. С другой стороны, Опиц создает словно собирательный образ русских казаков, некий комикс, в котором его герои гуляют по Парижу.

Казаки уже стали героями местных "лубков", они сами с интересом разглядывают эти картинки. Некоторые карикатуры дошли до современности, например портрет Наполеона, составленный из трупов, что доказывает, что Опиц рисовал с натуры вполне достоверно.

Донской казак оторвался от своих войск в момент вступления в Париж и окружен любопытными парижанами, он отдает им честь.

На левой руке казака белая повязка. Белый цвет - цвет роялистов, выступавших за реставрацию династии Бурбонов. Повязка на руку была введена во избежание путаницы между войсками союзников. Австрийцы носили зеленые ветви, которые французы воспринимали изображением лавров, это порождало ссоры и драки.

Казак раздает парижанам листы с напечатанной декларацией Александра Первого. Это сюжет первых дней пребывания русских войск в Париже. С момента вступления на территорию Франции Александр дал приказ по войскам, "чтобы обходиться с жителями как можно дружелюбнее и побеждать их более великодушием, нежели мщением, отнюдь не подражая примеру французов в России".

На углу улицы de Grammont казак спорит со старухой-француженкой. Можно разглядеть казачий скарб, навьюченный на осла.

При общении могли возникнуть языковые трудности. И.М. Казаков вспоминал:" Походы по Польше,Германии и Франции внесли путаницу в филологические познания наших солдат, так например, научившись в Польше по -польски, когда вошли в Германию, стали требовать, что им нужно по -польски и удивлялись, что немцы не понимали их... Прийдя во Францию, они усвоили себе некоторые немецкие слова и требуют от французов... "

Что он там ей говорит по немецки? Holen Sie sich

die alte

Hexe !

Парижане читают наклеенные на стену декларации и распоряжения, а между тем в город заходят казаки. Благодаря адресам на стенах домов акварели Опица топографичны, можно найти эти места и представить себе, как они выглядели тогда. Погода в этот день была прекрасная, на улицах было множество гуляющего народа.

Казаков приглашают зайти в кофейню. В записках Муравьева-Карского можно прочесть:" Парижанки приходили продавать водку a boire la gotte... Наши солдаты скоро стали называть водку берлагутом, полагая, что это слово есть настоящий перевод сивухи на французском языке. Вино красное они называли вайном и говорили, что оно гораздо хуже нашего зелена вина. Любовные похождения назывались у них трик-трак, и с сим словом достигали они исполнения своих желаний".

Действие происходит у дома под названием "Полупансион юных дам"на улице des bons Enfans. Назначение дома не вызывает сомнений, на стене объявление о способах предохранения от венерических болезней. Девицы с балкона улыбаются казакам и заметно, что они накрашены.

И. Радожецкий вспоминает:" Парижане, воображая русских по описанию своих патриотов варварами, питающимися человеческим мясом, а казаков - бородатыми циклопами, чрезвычайно удивлялись, увидевши российскую гвардию и в ней красавцев-офицеров, щеголей, не уступающих как в ловкости, так и в гибкости языка и степени образования первейшим французским франтам".

Для охраны спокойствия гражданского населения организовывали патрули из русских солдат и французов. Командовать назначался русский офицер, говорящий на французском.

Идут они мимо китайских бань, в которых офицеры при посещении не нашли ничего китайского.

Гвардейские казаки пользовались популярностью у француженок. Со своей стороны многие русские офицеры оставили воспоминания о них:" ...все француженки не показались мне красавицами, истинно хорошеньких не видно, но много приятных лиц, таких, которые чем-то нравятся, например: вас поражает быстрота их глаз, их ловкость в ухватках, в одежде, и особливо в обуви; последнее поневоле заметишь,смотря как она перепрыгивает с камня на камень через улицу". Тот факт, что у француженок платья короче, чтобы ноги были видны, отметил многие, в России такого не бывало.

Торговые пассажи Парижа тоже поражали русских. Русский офицер Радожицкий вспоминал:" Восковые бюсты с париками, выставленные при некоторых лавках под стеклом, показались нам столь же белы и живы, как сами парикмахеры".

Другой гвардейский гусар вспоминал:" Кто бывал в Париже, тот знает, что там почти птичьего молока можно достать, только бы были деньги, а деньги были розданы по повелению императора Александра Павловича чуть ли не накануне, в размере двойного и тройного жалования за все три кампании 1812, 1813 и 1814 годов."

Казаки общаются в Тюильри с детишками, у многих дома свои семьи и дети, по которым они соскучились.

Два русских казака наблюдают за бродячим актером.

Из воспоминаний офицера 1-го егерского полка М.М. Петрова:" Вообще стихия парижан - буря всех страстей. Там на каждом малом пространстве, особливо булеварного проспекта и Елисейских полей, везде призывы сердец к наслаждениям. Тут показывают выученных зверей, птиц, рыб и гадов, фокус-покусы, фантасмагории, панорамы и волшебные фонари, или танцы великолепных кадрилей на натянутых проволоках и веревках, или огнецветные китайские изделия, сгорающие при звуках приятнейшей гармоники с особливо вразумительною прелестию переливов и блесков".

Пале- Рояль был тогда местом, где искушений хватало. Как написал один русский мемуарист:" Перед лавками, между проходящими взад и вперед тоже множество женщин, но, как кажется, из разряда тех, которых не знаешь, как и назвать, если не назовешь их настоящим именем. Они гуляют по две, по три, громко болтают, хохочут, отпускают такие шуточки, что в ушах трещит, адресуясь ко всякому, кто хоть мимолетное остановит на них внимание."

Рядом с казаками женщина торгует презервативами, она протягивает пакетик, на котором написано "rob antisifilitique" (антисифилитическое платье). Женщины - любого цвета кожи, для русских казаков - невидаль.

Сценка в кафе, где казаки развлекаются кукольным спектаклем и обществом француженок.

Париж мог порадовать гастрономическими изысками, хотя гастрономические вкусы у русских и французов не всегда совпадали. И время обеда было разным. Русские привыкли обедать в полдень, французы в 6 вечера.

Забавный эпизод описан А.Я. Миркович:" Нам указали хороший ресторан, и мы в него ввалились в большом обществе наших офицеров. Сели за стол, кушанье подают очень порядочное, и нам в особенности хорош показался белый соус с ножками молоденьких цыплят, как нам по виду и по вкусу показалось. Счастливый гарсон, заметивши, что это блюдо нам понравилось, тотчас предложил - "не угодно ли вам повторить: все находят, говорил он, что у нас отлично приготовлено это блюдо, потому что мы всегда добываем самых лучших лягушек. " Мы остолбенели!.. .но я поспешил ему сказать:" не надо, благодарим, подавайте следующее".

Произведения изящных искусств, свезенные Наполеоном из многих стран как "военные трофеи" и ставшие украшением французских музеев, по настоянию Александра Первого остались в Париже. Он считал, что в Париже они будут доступнее для всех жителей Европы.

Н.Н. Муравьев-Карский вспоминал:" Я был в Musee Napoleon в "gallerie des Tableau", измерил шагами залу в сей галерее, она имеет более 300 шагов в длину. Я не был в состоянии судить о красоте картин и статуй, но невольным образом останавливался перед лучшими и восхищался ими. Видал знаменитого Аполлона Бельведерского и Венеру и множество древних статуй, привезенных из Рима.

Кое-кто из офицеров в Париже проигрался, некоторые даже были вынуждены продать лошадей. Однако этот, похоже подкатывает к француженке, а не собирается играть.

Рулетка еще не было тогда популярна в России, большинству русских офицеров она была неизвестна до похода в Париж, поэтому многие играли из любопытства.

Прапорщик лейб-гвардии Семеновского полка И.Казаков писал в своих мемуарах:" Как нам, так и солдатам хорошее было житьё в Париже; нам и в голову не приходило, что мы в неприятельском городе... Солдат наших тоже полюбили - народ видный, красивый. Около казармы всегда куча народа, и молодые торговки с ящиками через плечо, с водкой, закуской и сластями толпились около солдат на набережной перед казармой".

Донской казак приценивается к домашней колбасе, а второй русский в крестьянской одежде отрезает от колбасы кусок на пробу. Многие русские дворяне имели при себе крепостных в качестве слуг.

Казак покупает провизию у парижанина. На нем уже какая-то соломенная шляпа, явно не из России.

Русские биваки расположились прямо на Елисейских полях. И.И. Лажечников, в то время адъютант Остермана-Толстого, позже писатель, вспоминал в "Походных записках русского офицера": "20 марта. Казаки расположили свой стан на Елисейских полях: зрелище, достойное карандаша Орловского (известный русский художник, рисовавший казаков) и внимания наблюдателя земных превратностей! Там, где парижский щеголь подавал своей красавице пучок новорожденных цветов и трепетал от восхищения, читая ответ в ласковых её взорах, стоит у дымного костра башкирец, в огромной своей засаленной шапке с длинными ушами, и на конце стрелы жарит свой бифштек. Гирлянды и флеровые покрытия заменены седлами и косматыми бурками... "

А вот и жарится мясо. Подошел французский повар из близлежащего ресторана и интересуется процессом готовки.

Все казачьи полки, за исключением лейб-гвардии Казачьего жили в полевых условиях, их не ставили на постой к парижанам, желая упредить возможные стычки с хозяевами. Во французских источниках можно найти упреки в адрес казаков, что " в бытность их пребывания у дворца Наполеона в Фонтенбло они выловили и съели достославных карпов в тамошних заповедных прудах".

Здесь запечатлено знаменательное событие - снятие 8 апреля 1814 года статуи Наполеона с Вандомской колонны-постамента. Оживленная толпа парижан устремляется к площади. Происходящее мало волнует казаков на первом плане. У казака с бутылкой в руке на груди серебряная медаль 1812 года и Георгиевский крест - высшая награда для нижних чинов русской армии.

Во время военных действий у казаков всегда был сухой закон, но после трех лет войны, устроить пирушку с песнями и плясками - удовольствие! " Ухарские пляски казаков, их песни и припевы... очень нравились французам ", - вспоминал И.П. Липранди.

Художник изобразил, как купают и поят своих лошадей казаки около моста de la Concorde, парижане смотрят на них с интересом. Похоже, что казаки совсем не обращают внимания на то, что сверху за ними наблюдают дамы.

Известный русский публицист Федор Глинка напечатал перевод французского сочинения "Прощание русских с парижанами", купленного им на улице и написанного якобы от лица русского офицера:

" Прощайте, поля Елисейские, прощай и ты, Марсово поле! Мы расположили на вас биваки свои, застроили вас хижинами, шалашами, будками и жили в них как в палатках. Нередко милые городские красавицы навещали кочующих соседей своих. Они не пугались ратного шуму и прыгали зефирами по грудам оружия.

....Мы никогда не забудем ваших чудесных трактирщиков, купцов и конфетчиков... Актеры и актрисы, певцы и певицы, прыгуны и прыгуньи, прощайте! Мы уже не будем более есть апельсинов в комедии, восхищаться прыжками в опере, забавляться ухватками плутоватых гаеров на булеварах, мы не увидим чудесных прыгунов по канату в Тиволи, обезьян на площади Музеума, ораторов в Антенеи и китайских теней в Пале-Рояль".

Рекламный проспект, да и только.

Франция была истощена, обескровлена, и даже военный гений ее императора не мог уже спасти положение. Солдат катастрофически не хватало, и Бонапарту теперь приходилось ставить под боевые знамена чуть ли не подростков.

29 марта 1814 года русские и пруссаки под общим руководством императора Александра I вышли к Парижу. На следующий день состоялся ожесточенный бой. Войска союзников захватили пригороды, установили на господствующих высотах артиллерийские батареи и начали обстрел жилых кварталов.

В 5 часов вечера командующий обороной города маршал Мармон направил к Александру парламентеров. Глубоко за полночь был подписан акт капитуляции. Столица Франции сдавалась «на великодушие союзных государей». Утром 31 марта союзники заняли город.

Спустя 11 дней, под давлением собственных маршалов, полностью деморализованных падением столицы, Наполеон подписал отречение от престола и согласился отправиться в ссылку на остров Эльба. Война закончилась. Оккупация Парижа длилась два месяца, пока во Франции не была восстановлена монархия, и ее новый король Людовик XVIII не подписал со странами-победительницами мирный договор.

Герои Севера

Битву за Париж Александр выиграл дважды. Один раз во время штурма, второй раз – на следующий день, когда торжественно въехал в город во главе союзных войск. Парижане, видимо, пережили то, что сегодня назвали бы «разрывом шаблона».

Изрядно запуганные бонапартовской пропагандой, они с трепетом ждали грубых северных варваров, ужасных как снаружи, так и изнутри. Но увидели дисциплинированную, прекрасно оснащенную европейскую армию, офицеры которой свободно изъяснялись на их собственном языке. А возглавлял эту армию прекраснейший из государей: учтивый, просвещенный, милостивый к побежденным, да еще и модно одетый. Французы радовались так, будто в город вступали их собственные войска, одержавшие самую славную из своих побед.

Вот как описывал эту «встречу на Сене» поэт Константин Батюшков, служивший тогда адъютантом у генерала Николая Раевского: «Окна, заборы, кровли, деревья бульвара, все, все покрыто людьми обоих полов. Все машет руками, кивает головой, все в конвульсии, все кричат: «Да здравствует Александр, да здравствуют русские! Да здравствует Вильгельм, да здравствует император австрийский! Да здравствует Людовик, да здравствует король, да здравствует мир!» Кричит, нет, воет, ревет: «Покажите нам прекрасного, великодушного Александра! (…) И держа меня за стремя, кричит: «Да здравствует Александр! Долой тирана! Как хороши эти русские! Но, господин, вас можно принять за француза. (…) Да здравствуют русские, эти герои Севера! (…) Народ был в восхищении, а мой казак, кивая головою, говорил мне: «Ваше благородие, они с ума сошли».

Александр действительно вел себя доброжелательно и благородно. Он говорил на французском, как на родном. Он не вспоминал зла, причиненного его стране. Он возлагал всю вину исключительно на Наполеона, отдавая при этом должное мужеству французских солдат.

Он искренне восхищался французской культурой. Он распорядился немедленно отпустить полторы тысячи пленных, взятых во время сражения за Париж. Он гарантировал жителям города личную безопасность и неприкосновенность имущества, а на постой в пределах городской черты разместил лишь гвардейские части. Когда благодарные парижане предложили ему переименовать Аустерлицкий мост, название которого могло доставлять российскому императору неприятные воспоминания, Александр вежливо, но с достоинством отказался, заметив: достаточно, мол, и того, что люди запомнят, как он прошел через этот мост со своими войсками.

Дайте нам Бурбонов!

Наполеон еще оставался императором Франции, а Париж уже знать его не хотел и преклонялся перед его главным врагом. Руже де Лиль, автор грандиозной «Марсельезы», очарованный, как и многие, личностью Александра и великолепием русских гренадер, разродился безыскусной контрреволюционной одой:

«Героем века будь и гордостью Творенья!

Наказаны тиран и те, кто зло несут!

Народу Франции дай радость избавленья,

Верни Бурбонам трон, а лилиям — красу!»

Впрочем, многих русских офицеров покоробило, с какой быстротой изменились политические симпатии парижских масс. Прапорщик лейб-гвардии Семеновского полка Иван Казаков впоследствии признавался: «Я был поклонником Наполеона I, его ума и великих всеобъемлющих способностей; а Франция, как пустая женщина и кокетка, изменила ему, забыв его услуги, — что он, уничтожив анархию, — возродил всю нацию, возвеличил и прославил ее своими удивительными победами и реорганизацией администрации».

А уже упомянутый Батюшков дивился, видя, как «тот самый неистовый, который кричал несколько лет назад тому: «Задавите короля кишками попов», тот самый неистовый кричит теперь: «Русские, спасители наши, дайте нам Бурбонов! Низложите тирана! (…) Такие чудеса превосходят всякое понятие».

В столице мира

Тем не менее, о жизни в Париже практически все русские офицеры вспоминали с удовольствием. Офицер Главного штаба при Его Императорском Величестве Александр Михайловский-Данилевский (впоследствии генерал, сенатор и военный историк), описывая наступление русской армии на столицу Франции, писал: «Все горели нетерпением войти в город, который долгое время давал уставы во вкусе, модах и просвещении, город, в котором хранились сокровища наук и художеств, который вмещал в себе все утонченные наслаждения жизни, где недавно писали законы народам и ковали для них цепи, (…) который, одним словом, почитался столицею мира».

Шеф 17-го егерского полка Сергей Маевский, выражался еще более восторженно: «Какое-то особенное предубеждение, всасываемое с млеком матери говорило мне, что в Париже – все сверхъествееннно и что, стыжусь сказать, что там люди ходят и живут не так, как мы; словом, они существа выше обыкновенного».

Правда, добравшись со своими егерями до этого «сверхъестественного» места, Маевский был несколько разочарован парижской архитектурой. Дворец Тюильри показался ему просто хижиной по сравнению с Зимним дворцом в Петербурге. Зато информационная насыщенность парижской жизни Маевского потрясла: «страсть к новостям так велика, что нет гульбища, нет даже кабака, где бы ни было своих афиш, своих проблем и своих газет!».

В начале XIX в. Париж был крупнейшим и роскошнейшим городом Европы. Своим покорителям он мог предложить самые разнообразные способы времяпрепровождения, в зависимости от их знатности, богатства и культурных потребностей.

Батюшков, например, восторгался Аполлоном Бельведерским: «Это не мрамор - бог! Все копии этой бесценной статуи слабы, и кто не видал сего чуда искусства, тот не может иметь о нем понятия. Чтоб восхищаться им, не надо иметь глубоких сведений в искусствах: надобно чувствовать. Странное дело! Я видел простых солдат, которые с изумлением смотрели на Аполлона. Такова сила гения!».

Гвардейские офицеры превратились в завсегдатаев парижских салонов, где пользовались большим успехом. «Нам и в голову не приходила мысль, что мы в неприятельском городе - писал прапорщик Казаков. - Французские дамы явно оказывали предпочтение русским офицерам перед наполеоновскими и про последних говорили вслух, qu"ils sentent la caserne [что от них несет казармой]; и действительно мне случалось видеть, как большая часть из них входят в кивере или в каске в комнату, где сидят дамы».

Наслаждения и их последствия

Разумеется, находились и те, кто предпочитал удовольствиям возвышенным – удовольствия более простые и чувственные.

«Около 11-ти часов ночи парижские сирены вырываются из погребов своих и манят охотников до наслаждений. Зная, что русские очень падки и щедры, они почти насильно тащат в свои норы молодых наших офицеров», - сетовал Маевский. А потом, исходя, видимо, из собственного опыта, делился «техническими» подробностями: «женщина, заманившая вас в нору, в дом, на чердак 3-4-го этажа, никогда не решится ни обобрать вас, ни обворовать, ни ограбить; напротив, она дорожит репутацией дома и дает вам билет, где отыскать ее на предбудущее время. Хозяйка дома и лекарь отвечают за ее здоровье, но с этой стороны не всегда и не на всех можно полагаться».

Иван Казаков, которому на момент взятия Парижа еще не исполнилось 18 лет, был определен на постой к известному парижскому врачу-хирургу, директору старейшей парижской больницы «Отель-Дьё» Гийому Дюпюитрену. Они быстро сблизились, и доктор взял молодого гвардейца под опеку.

Заботясь о нравственном и физическом здоровье своего постояльца, Дюпюитрен как-то раз чуть ли не силой затащил его в свое заведение и отвел в палату пациентов, больных сифилисом. Казаков был шокирован: «Что я тут увидел, подействовало на меня так сильно, что я хотел уйти, но Дюпюитрен схватил меня за руку: «Нет, нет, дорогой мой, вам нужно знать, что и с вами будет то же, если вы будете бегать по публичным местам; и вот почему я вас принудил заехать сюда со мной. Дайте мне слово, что вы не пойдете в эти гнусные вертепы».

Русский прапорщик пообещал даже не думать об этом, и вообще проникся к французскому доктору самыми теплыми чувствами: «Таким образом он меня покорил своей воле, а я его полюбил и слушался, как отца». Покинув Париж, Казаков поддерживал переписку с Дюпюитреном на протяжении 20 лет, до самой смерти последнего.

Невозвращенцы

Впрочем, не все в Париже происходило полюбовно. Поручик Николай Муравьев (в будущем - Муравьев-Карсский, генерал и военный губернатор Кавказа) отмечал, что за два месяца оккупации в городе нередко случались дуэли: «Наши русские тоже дрались и более с французскими офицерами армии Наполеона, которые не могли нас равнодушно видеть в Париже».

Кроме того, у военнослужащих низового состава постепенно стало накапливаться раздражение, вызванное недостаточно хорошо налаженным снабжением и издержками франкофильской политики Александра. «Во все время пребывания нашего в Париже часто делались парады, так что солдату в Париже было более трудов, чем в походе. Победителей морили голодом и держали как бы под арестом в казармах. Государь был пристрастен к французам и до такой степени, что приказал Парижской национальной гвардии брать наших солдат под арест, когда их на улицах встречали, от чего произошло много драк, в которых большею частью наши оставались победителями. Но такое обращение с солдатами отчасти склонило их к побегам, так что при выступлении нашем из Парижа множество из них осталось во Франции», – читаем в записях Муравьева, изданных лишь во времена Александра II, уже после смерти самого автора.

Кроме того, у военнослужащих низового состава постепенно стало накапливаться раздражение, вызванное недостаточно хорошо налаженным снабжением и издержками франкофильской политики Александра. «Во все время пребывания нашего в Париже часто делались парады, так что солдату в Париже было более трудов, чем в походе. Победителей морили голодом и держали как бы под арестом в казармах. Государь был пристрастен к французам и до такой степени, что приказал Парижской национальной гвардии брать наших солдат под арест, когда их на улицах встречали, от чего произошло много драк, в которых большею частью наши оставались победителями. Но такое обращение с солдатами отчасти склонило их к побегам, так что при выступлении нашем из Парижа множество из них осталось во Франции», – читаем в записях Муравьева, изданных лишь во времена Александра II, уже после смерти самого автора.

Однако к дезертирству русских солдат подталкивала не только обида на начальство. Рассказывают, что как-то раз французские маршалы спросили у одного английского генерала, что ему больше всего понравилось в Париже. «Русские гренадеры», - ответил он. Французам тоже нравились «русские гренадеры». Офицер-артиллерист Илья Радожицкий вспоминал: «Французы подговаривают наших солдат остаться у них, обещая золотыя горы, и уже из 9-го корпуса в две ночи бежало 32 человека».

При этом жилось на французской службе, видимо, неплохо. Известный нам прапорщик Казаков познакомился в Париже с французским гренадером, который носил фамилию Федоров и был родом из Орловской губернии. Попав в плен к французам под Аустерлицем, он был потом принят на службу в «старую гвардию». В кампании 1812 года Федоров не участвовал: «Перед походом в Россию, меня полковник отправил в кадры, чтоб не драться мне против своего отечества», - объяснил он Казакову. Жалованьем и отношением со стороны начальства Федоров был доволен. Кроме того, во Франции он успел обзавестись семьей, и, несмотря на уговоры Казакова, вернуться в Россию категорически отказался.

Фрагмент картины «Казачья пляска ночью на Елисейских полях», Опиц Георг-Эммануэль

Вывод войск

Русские части стали покидать Париж в конце мая. «Мы провели там три недели, которые прошли для нас сплошь очень весело. Целый хаос новых впечатлений, удовольствий и наслаждений всякого рода, которых и описать невозможно. (…) Затем у нас получилось пресыщение от всех удовольствий, и мы даже обрадовались, когда настало время отъезда из Парижа», - так конспективно изложил свою жизнь во французской столице ротмистр Иван Дрейлинг.

После полутора лет, проведенных за границей, многие стали испытывать тоску по родине. Даже «Прекрасная Франция» казалась уже не такой прекрасной. «Париж есть удивительный город; но я смело уверяю вас, что Петербург гораздо красивее Парижа, что здесь хотя климат и теплее, но не лучше киевского, одним словом, что я не желал бы провести мой век в столице французской, а во Франции еще и менее того», - сообщал в частной переписке Батюшков.

В целом, оккупационный режим оказался достаточно гуманным. Когда русские ушли, в памяти парижан остались не столько отдельные эксцессы, без которых, конечно, не обошлось, сколько император Александр, блеск его армии и «русская экзотика», представленная в основном казаками. По французским меркам, последние оказались диковатыми: они причудливо одевались, купали голышом коней в Сене, жгли костры на Елисейских полях, - но не такими уж и страшными.

Что общего у русского с французом

Генерал-майор Михаил Орлов, «Капитуляция Парижа»:

«В это время и долго после того русские пользовались у французов гораздо большею благосклонностью, чем другие нации. Причину этого искали в предполагаемом сходстве характеров и вкусов; а я, напротив, приписываю стечению особенных обстоятельств. Мы любили язык, литературу, цивилизацию и мужество французов, с убеждением и энтузиазмом отдавали им во всех этих отношениях справедливую дань удивления. Мы не имели, как англичане и немцы, литературы, которую могли бы противопоставить литературе французской; наша рождающаяся цивилизация не могла хвалиться своими открытиями в науках, успехам в искусствах. Что касается до храбрости, то обе нации славно и не один раз встречались друг с другом на полях боевых и научились взаимно уважать себя. (...)

Но, собственно говоря о характере наций, мне кажется, ничто не сходствует так мало с истинным французом, как настоящий русский. Эти два существа совершенно различные, сближающиеся только в двух точках: инстинктуальной сметливости ума и беспечном презрении опасности. Но и в этом они не плотно соприкасаются. Француз лучше схватывает собственно идею, ловчее ею управляет, искуснее украшает ее, более извлекает из нее остроумных выводов. Но, с другой стороны, он легко ослепляется яркостью самых блестящих предположений своих, увлекается своей склонностью к утопиям, блуждает в отвлеченных подробностях и часто пренебрегает практическими выводами (…).

Русский, напротив, употребляет рассудок свой иначе. Горизонт его теснее, но взгляд более верен; он менее вещей усматривает вдруг, но лучше и яснее видит цель, которой хочет достигнуть. (…) Главный недостаток русского есть беспечность, элемент бесплодный, действие которого уничтожает у нас нередко усилия ума, возвращая способности наши к жизни только при температуре крайней необходимости. Главный недостаток француза, напротив, есть бурная деятельность, беспрерывно увлекающая его в преувеличение. Что может быть общего между этими двумя организациями, из которых одна, тревожная, пламенная, пускает беспрерывно во весь опор все соотечественные суетности по пути к успеху, а другая, сосредоточенная, терпеливая, возвращается к жизни, силе и движению только повторенными ударами крайней нужды?»

Ровно 200 лет назад русская армия во главе с императором Александром I вошла в Париж. О том, как вели себя «оккупанты» в захваченной французской столице, рассказывают нам рисунки художника Георга-Эммануэля Опица, очевидца тех «страшных» событий…

7 (19) января 1813 г. атаман Платов рапортовал командующему 3-й западной армии о блокаде его казаками крепости Данциг, находящейся в устье Вислы, силами его летучего корпуса и о расположении казаков вокруг города.. Авангард главной русской армии под началом генерала от инфантерии Милорадовича прибыл в Радзилово. Основные силы главной армии под началом генерала от кавалерии Тормасова продолжают движение к Полоцку и находятся у села Калиновиц.

7-й армейский (саксонский) корпус под началом дивизионный генерал Рейнье находился в Окуневе, в составе корпуса с 6000 саксонцев, 2000 поляков и 1500 французов.

Сражение за Париж стало в кампании 1814 года одним из самых кровопролитных для союзной армии. Союзники за один день боёв 30 марта потеряли более 8 тысяч солдат, из них более 6 тысяч были русскими солдатами. Это было самое кровопролитное сражение Французской кампании 1814 года, определившее судьбу французской столицы и всей империи Наполеона. Уже через несколько дней французский император под давлением своих маршалов отрекся от престола.

Вот как вспоминал о взятии Парижа генерал Муравьев-Карский : «Войска занялись несколько грабежом и достали славных вин, которых и мне довелось отведать; но сим более промышляли пруссаки. Pyccкиe не имели столько воли и занимались во всю ночь чисткою амуниции, дабы вступить на другой день в параде в город. К утру лагерь наш был наполнен парижанами, особливо парижанками, которые приходили продавать водку à boire la goutte, и промышляли… Наши солдаты скоро стали называть водку берлагутом, полагая, что это слово есть настоящий перевод сивухи на французском языке. Вино красное они называли вайном и говорили, что оно гораздо хуже нашего зелена вина. Любовныя хождения назывались у них триктрак, и с сим словом достигали они исполнения своих желаний.

О некотором расслаблении в войсках накануне входа в Париж вспоминал и Сергей Иванович Маевский: «Пруссаки, в грабеже верные последователи учителям своим - французам, успели уже ограбить форштадт, ворваться в погреба, отбить бочки и уже не пить, но по колено ходить в вине. Мы долго держались человеколюбивого правила Александра; но искушение сильнее страха: наши люди пошли за дровами, а притащили бочки. Мне достался в удел короб, конечно, в 1000 бутылок шампанского. Я раздал их в полку и, не без греха, повеселился и сам на канве жизни, считая, что этот узор завтра или послезавтра завянет. Поутру объявлено нам шествие в Париж. Мы были готовы; но солдаты наши были больше нежели полупьяны. Долго хлопотали мы прогнать их чад и устроить».

Декабрист Николай Александрович Бестужев так описывает в своей хотя и художественной, но основанной на реальных событиях повести «Русский в Париже 1814 года » начало входа российских войск в Париж: «Наконец появились ворота Сен-Мартен. Музыка гремела; колонны, проходя в тесные ворота отделениями, вдруг начали выстраивать взводы, выступая на широкий бульвар. Надобно себе представить изумление солдат, когда они увидели бесчисленные толпы народа, дома по обе стороны, унизанные людьми по стенам, окошкам и крышам! Обнаженные деревья бульвара вместо листьев ломились под тяжестью любопытных. Из каждого окна спущены были цветные ткани; тысячи женщин махали платками; восклицания заглушали военную музыку и самые барабаны. Здесь только начался настоящий Париж - и угрюмые лица солдат выяснились неожиданным удовольствием».

Интересно, что хотя в толпе парижан распространялись призывы к сопротивлению союзникам, они не находили отклика. Один француз, протиснувшийся через толпу к Александру, заявил: «Мы уже давно ждали прибытия Вашего Величества!» На это император ответил: «Я пришел бы к вам ранее, но меня задержала храбрость ваших войск». Слова Александра передавались из уст в уста и быстро разнеслись среди парижан, вызвав бурю восторга. Союзникам стало казаться, что они видят какой-то удивительный фантастический сон. Восторгу парижан, казалось, не было конца.

Сотни людей теснились вокруг Александра, целовали все, до чего могли дотянуться: его коня, одежду, сапоги. Женщины хватались за его шпоры, а некоторые цеплялись за хвост его лошади. Александр терпеливо сносил все эти действия. Молодой француз Карл де Розоар набрался смелости и сказал российскому императору: «Удивляюсь Вам, Государь! Вы с ласкою дозволяете приближаться к Вам каждому гражданину». «Это обязанность государей», - ответил Александр I.

Часть французов бросилась к статуе Наполеона на Вандомской площади, чтобы разрушить ее, но Александр намекнул на то, что это нежелательно. Намек был понят, а приставленный караул и вовсе охладил горячие головы. Немного позже, 8 апреля, она была аккуратно демонтирована и увезена.

К вечеру на улицах появилось большое количество женщин очень древней профессии. Хотя, по мнению одного автора, многие из них выражали разочарование чинным поведением союзных офицеров, в кавалерах недостатка явно не было.

На следующий день после взятия Парижа открылись все правительственные учреждения, заработала почта, банки принимали вклады и выдавали деньги. Французам было разрешено выезжать по своему желанию из города и въезжать в него.

Утром на улице было много российских офицеров и солдат, разглядывающих городские достопримечательности. Вот какой запомнилась парижская жизнь артиллерийскому офицеру Илье Тимофеевичу Радожицкому: «Если мы останавливались для каких-нибудь расспросов, то французы друг перед другом предупреждали нас своими ответами, обступали, с любопытством рассматривали и едва верили, чтобы русские могли говорить с ними их языком. Милые француженки, выглядывая из окон, кивали нам головками и улыбались. Парижане, воображая русских, по описанию своих патриотов, варварами, питающимися человеческим мясом, а казаков - бородатыми циклопами, чрезвычайно удивились, увидевши российскую гвардию, и в ней красавцев-офицеров, щеголей, не уступающих, как в ловкости, так в гибкости языка и степени образования, первейшим парижским франтам. (…) Тут же, в толпе мужчин, не стыдились тесниться разряженные щегольски француженки, которые глазками приманивали к себе нашу молодежь, а не понимающих этого больно щипали… (…) Но как у нас карманы были пусты, то мы не покушались зайти ни в одну ресторацию; зато гвардейские офицеры наши, вкусив всю сладость жизни в Пале-Рояле, оставили там знатную контрибуцию».

О том, как вели себя русские «оккупанты» в Париже остались свидетельства и иного рода: акварели французского художника Георга-Эммануэля Опица. Вот некоторые из них:

Казаки и торговки рыбой и яблоками.

Прогулка казаков по галерее с лавками и магазинчиками.

Итак, заграничный поход Русской армии и взятие Парижа!

Коллеги, небольшой экскурс в историю!

Надо не забывать о том, что мы брали не только Берлин (пару раз), но и Париж!

Капитуляция Парижа была подписана в 2 часа утра 31 марта в селении Лавилет на условиях, которые составил полковник Михаил Орлов, оставленный заложником у французов на время перемирия. Глава русской делегации Карл Нессельроде следовал инструкции императора Александра, предполагавшей сдачу столицы со всем гарнизоном, однако маршалы Мармон и Мортье, найдя такие условия неприемлемыми, выговорили право отвести армию на северо-запад.

К 7 часам утра, по условию соглашения, французская регулярная армия должна была покинуть Париж. В полдень 31 марта 1814 года эскадроны кавалерии во главе с императором Александром I триумфально вступили в столицу Франции. «Все улицы, по которым союзники должны были проходить, и все примыкающие к ним улицы были набиты народом, который занял даже кровли домов», - вспоминал Михаил Орлов.

В последний раз вражеские (английские) войска вступали в Париж в XV веке во время Столетней войны.

Штурм!

30 марта 1814 года войска союзников приступили к штурму французской столицы. Уже на следующий день город капитулировал. Поскольку войска, хоть и были союзными, в основном состояли из русских частей, Париж наводнили наши офицеры, казаки и крестьяне.

Шах и мат Наполеону

В начале января 1814 года союзные войска вторглись на территорию Франции, где у Наполеона появилось превосходство. Отличное знание местности и его стратегический гений позволяли ему постоянно отбрасывать армии Блюхера и Шварценберга на исходные позиции, несмотря на численный перевес последних: 150-200 тысяч против 40 тысяч наполеоновских солдат.

В 20-х числах марта Наполеон отправился к северо-восточным крепостям на границе Франции, где рассчитывал усилить свою армию за счет местных гарнизонов, и принудить союзников к отступлению. Дальнейшего продвижения врагов на Париж, он не ожидал, рассчитывая на медлительность и несговорчивость союзных армий, а также страх перед его наступлением с тыла. Однако здесь он просчитался – 24 марта 1814 союзниками был в срочном порядке одобрен план наступления на столицу. А все из-за слухов об усталости французов от войны и волнениях в Париже. Чтобы отвлечь Наполеона, против него выслали 10-тысячный кавалерийский корпус под началом генерала Винцингероде. Отряд был разбит 26 марта, но это уже не повлияло на ход дальнейших событий. Через несколько дней начался штурм Парижа. Тогда-то Наполеон понял, что его провели: «Это превосходный шахматный ход, - воскликнул он, - вот никогда бы не поверил, что какой-нибудь генерал у союзников способен это сделать». С небольшой армией он бросился на спасение столицы, но уже было слишком поздно.

В Париже

Генерал-майор Михаил Федорович Орлов, один из тех, кто подписал капитуляцию (будучи ещё полковником), вспоминал о первой поездке по взятому городу: «Мы ехали верхом и медленно, в глубочайшей тишине. Слышен был только раздававшийся стук копыт лошадей, и изредка несколько лиц с тревожным любопытством являлись в окнах, которые быстро открывались и быстро закрывались».

Улицы были пустынны. Казалось, все населения Парижа сбежало из города. Больше всего граждане боялись мести иностранцев. Ходили истории о том, что русские обожают насиловать и забавляться варварскими играми, например в мороз гнать людей голыми на порку. Поэтому когда на улицах домов появилась прокламация русского царя, обещавшая жителям особое покровительство и защиту, многие жители бросились к северо-восточным границам города, чтобы хоть одним глазком взглянуть на русского императора. «Народу на Сен-Мартинской площади, площади Людовика XV и аллее было такое множество, что дивизионы полков едва могли проходить через эту толпу». Особенный энтузиазм высказывали парижские барышни, которые хватали за руки иностранных воинов и даже взбирались им на седла, чтобы лучше рассмотреть входивших в город завоевателей-освободителей.

Русский император выполнил свое обещание перед городом, Александр пресекал любой разбой, карал за мародерства, особенно строго запрещались любые покушения на культурные памятники, в частности, Лувр.

(Прям настроение как в годы ВОВ, когда все боялись Красной армии и мести со стороны её солдат и офицеров, потом нынешние пасквили о якобы изнасилованных 2 000 000 немок)

Про будущих декабристов

Молодые офицеры с удовольствием принимались в аристократических кругах Парижа. В числе других времяпрепровождений оказались и посещения гадального салона известной на всю Европу гадалки – мадемуазель Ленорман. Однажды вместе с друзьями в салон пришел прославленный в боях восемнадцатилетний Сергей Иванович Муравьев-Апостол. Обращаясь ко всем офицерам, мадемуазель Ленорман дважды проигнорировала Муравьева-Апостола. В конце концов, тот поинтересовался сам: «Что же вы скажете мне, мадам?» Ленорман вздохнула: «Ничего, месье…» Муравьев настаивал: «Хоть одну фразу!».

И тогда гадалка произнесла: «Хорошо. Скажу одну фразу: вас повесят!» Муравьев опешил, но не поверил: «Вы ошибаетесь! Я – дворянин, а в России дворян не вешают!» – «Для вас император сделает исключение!» – грустно проговорила Ленорман.

Это «приключение» бурно обсуждалось в офицерской среде, пока к гадалке не сходил Павел Иванович Пестель. Когда он вернулся, то, смеясь, сказал: «Девица выжила из ума, боясь русских, которые заняли ее родной Париж. Представляете, она предсказала мне веревку с перекладиной!». Но ворожба Ленорман сбылась в полной мере. И Муравьев-Апостол, и Пестель умерли не своей смертью. Вместе с другими декабристами их повесили под дробь барабана.

Казаки

Пожалуй, самые яркие страницы тех лет в историю Парижа вписали казаки. Во время своего пребывания во французской столице русские кавалеристы превратили берега Сены в пляжную зону: купались сами и купали своих коней. «Водные процедуры» принимали, как на родном Дону - в нижнем белье или совсем нагишом. И этим, конечно же, привлекали немалое внимание местных.

О популярности казаков и огромном интересе парижан к ним свидетельствует большое количество романов, написанных французскими писателями. Среди дошедших до настоящего времени роман известной писательницы Жорж Санд, который так и называется: «Казаки в Париже».

Самих казаков пленил город, правда, в основном красивые девушки, игорные дома и вкусное вино. Казаки оказались не слишком галантными кавалерами: по-медвежьи тискали ручки парижанок, объедались мороженым у Тортони на бульваре Итальянцев и наступали на ноги посетителям Пале-Рояля и Лувра.

Русские французам виделись незлобливыми, но и не слишком деликатными в обращении великанами. Хотя популярностью у дам простого происхождения бравые вояки все же пользовались. Вот и учили их парижанки азам галантного обращения с девушками: ручку сжимать не сильно, под локоток взять, дверь открыть.

Впечатления парижан!

Французов в свою очередь пугали азиатские конные полки в составе русской армии. Они ужасались почему-то при виде верблюдов, которых привели с собой калмыки. Французские барышни падали в обморок, когда к ним приближались татарские или калмыцкие воины в своих кафтанах, шапках, с луками через плечо, и с пучком стрел на боку.

Зато парижанам очень понравились казаки. Если русских солдат и офицеров нельзя было отличить от пруссаков и австрийцев (только по форме), то казаки были бородатые, в шароварах с лампасами, прямо такие же, как на картинках во французских газетах. Только реальные казаки были добрые. Восхищенные стайки детей бегали за русскими солдатами. А парижские мужчины вскоре стали носить бороды «под казаков», и ножи на широких ремнях, как у казаков.

Про "бистро", точнее про "быстро"

Общением с русскими парижане были поражены. Французские газеты писали о них, как о страшных «медведях» из дикой страны, где всегда холодно. И парижане удивились, увидев рослых и крепких русских солдат, которые по виду совершенно не отличались от европейцев. А русские офицеры, к тому же, практически все говорили на французском языке. Сохранилась легенда, что солдаты и казаки заходили в парижские кафе и торопили разносчиков еды – быстро, быстро! Отсюда потом и появилась сеть закусочных в Париже под названием «Бистро».

Что привезли из Парижа домой?

Русские солдаты вернулись из Парижа с целым багажом позаимствованных традиций и привычек. В России стало модным пить кофе, который когда-то вместе с другими колониальными товарами завез царь-реформатор Петр I. Долгое время ароматный напиток оставался непризнанным в среде бояр и дворян, но насмотревшись на утонченных французов, начинавших свой день с чашечки бодрящего пития, русские офицеры сочли традицию крайне элегантной и модной. С этого момента употребление напитка в России стало считаться одним из признаков хорошего тона.

Традиция убирать пустую бутылку со стола, тоже пошла из Парижа 1814 года. Только вот делалось это не из-за суеверия, а банальной экономии. В те времена парижские официанты не учитывали количество отпущенных клиенту бутылок. Гораздо проще выставить счет – пересчитать пустую тару, оставшуюся после трапезы на столе. Кто-то из казаков и смекнул, что можно сэкономить, спрятав часть бутылей. Оттуда и пошло – «оставишь на столе пустую бутылку, денег не будет».

Некоторые удачливые солдаты успели нажить в Париже жен-француженок, которых в России сначала звали «француз», а после прозвище превратилось в фамилию «Французов».

Русский император тоже зря не терял времени в жемчужине Европы. В 1814 году ему преподнесли французский альбом с рисунками различных проектов в новом стиле ампир. Торжественный классицизм приглянулся императору, и он пригласил на родину некоторых французских архитекторов, в том числе Монферрана, будущего автора Исаакиевского собора.

Итоги и последствия взятия Парижа

Участник кампании и историк Михайловский-Данилевский в своем труде о заграничном походе 1814 года сообщил такие потери союзных войск под Парижем: 7100 русских, 1840 пруссаков и 153 вюртембергца, всего свыше 9 тыс. солдат.

На 57-й стене галереи воинской слава храма Христа Спасителя указано более 6 тысяч русских воинов, выбывших из строя при взятии Парижа, что соответствует данным историка М. И. Богдановича (более 8 тыс. союзников, из них 6100 русских).

Французские потери оцениваются историками в более 4 тыс. солдат. Союзники захватили 86 орудий на поле боя и ещё 72 орудия достались им после капитуляции города, М. И. Богданович сообщает о 114 захваченных орудиях.

Решающая победа была щедро отмечена императором Александром I. Главнокомандующий русскими войсками генерал Барклай-де-Толли получил чин фельдмаршала. 6 генералов удостоились ордена Св. Георгия 2-й степени. Исключительно высокая оценка, если учесть, что за победу в крупнейшем сражении Наполеоновских войн под Лейпцигом орден Св. Георгия 2-й степени получили 4 генерала, а за Бородинское сражение был удостоен только один генерал. Всего за 150 лет существования ордена 2-ю степень вручали лишь 125 раз. Отличившийся при взятии Монмартра генерал-от-инфантерии Ланжерон удостоился высшего ордена Св. Андрея Первозванного.

Наполеон узнал о капитуляции Парижа в Фонтенбло, где поджидал подхода своей отставшей армии. Он сразу же решил стянуть все имеющиеся войска для продолжения борьбы, однако под давлением маршалов, учитывающих настроения населения и трезво оценивающих соотношение сил, 4 апреля 1814 года Наполеон отрёкся от трона.

10 апреля, уже после отречения Наполеона, на юге Франции произошло последнее сражение в этой войне. Англо-испанские войска под командованием герцога Веллингтона сделали попытку овладеть Тулузой, которая оборонялась маршалом Сультом. Тулуза капитулировала только после того, когда вести из Парижа достигли гарнизона города.

В мае был подписан мир, вернувший Францию в границы 1792 года и восстановивший там монархию. Эпоха Наполеоновских войн закончилась, только вспыхнув в 1815 году при знаменитом кратковременном возвращении Наполеона к власти (Сто дней).

На борту "Беллерофонта" (путь к острову Святой Елены)

Последнее пристанище Наполеона!

Откуда берутся вода и кислород на МКС?

Откуда берутся вода и кислород на МКС? Оборона Берлина: Французы-эсэсовцы и голландские военные

Оборона Берлина: Французы-эсэсовцы и голландские военные Раздвоенный подбородок у мужчин что значит

Раздвоенный подбородок у мужчин что значит