Содержание сказки спящая царевна. Анализ сказки "спящая царевна"

Библиографическое описание: Живичкин М. В., Абаджян А. А., Горбачёв Д. С., Александров И. Н., Сергиенко Л. А. Сравнительный анализ сказок В. А. Жуковского «Спящая царевна» и А. С. Пушкина «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» // Юный ученый. 2015. №1. С. 128-133..12.2017).

Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования определяется в первую очередь важностью анализа на школьном уровне произведений А. С. Пушкина «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», В. А. Жуковского «Спящая царевна»

Объектом исследования послужили тексты художественных произведений А. С. Пушкина «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», В. А. Жуковского «Спящая царевна».

Целью работы является сопоставительный анализ выбранных произведений на лексико-семантическом уровне, выявление народной основы сказок, смысла противопоставления злого и доброго начала в сказках, роли художественно-изобразительных средств в сказках, знакомство обучающихся с историей бытования сюжета о «спящей красавице»; творческое осмысление прочитанного (умение извлекать и усваивать фактическую информацию, имеющуюся в тексте; формулировать выводы; навыки анализа языковых средств, элементов текста), умение использовать Интернет-ресурсы при написании вступительной статьи с целью выявления истоков сюжета.

Задачи: выявить особенности образов царевны, царицы, царя, доброго и злого начала, речи героев, введение новых образов-символов.

Методы исследования определяются целями и особенностями материала исследования. Нами использовались культурно-исторический и структурный методы.

Практическая ценность работы . Выводы и наблюдения, сделанные в ходе исследования, могут быть использованы для дальнейшего анализа текстов художественных произведений в школьном преподавании «Литературы».

Апробация работы проводилась на уроках литературы в 5-х и 6-х классах в ГБОУ «Школа № 2101 «Филёвский образовательный центр». Учащимся предлагалось создать свою сказку: повторить готовый сюжет сказки; ввести нового волшебного помощника; переместить действие сказки и сказочных героев в другое время и пространство.

Структура работы. Исследовательская работа состоит из введения, основной части, заключения.

Основное содержание работы

Введение

Истоки сюжета «Спящей красавицы» теряются в глубинах Средневековья. История про «спящую красавицу» была опубликована (до пересказа Шарля Перро) в Неаполе в 1636 г. Пьер Перро (отец Ш.Перро) приехал в Париж из Турина. Когда его сын Шарль научился читать, он приобрел для него популярный по всей Италии сборник сицилийских сказок «Сказки сказок» Джамбаттиста Базиле, который был опубликован в 1634–1636 году. Версия же сказки Ш.Перро была опубликована в сборнике сказок «Пентамерон». В варианте «Спящей красавицы» героиню у Базиле зовут Талия. (Сюжет сказки: у Лорда рождается дочь Талия - Лорд запрещает приносить растения, похожие на лён - полученная заноза погружает Талию в сон - проезжавший король целует Талию - рожденные дети Талии вытаскивают занозу с материнским молоком - Талия просыпается - называет детей Солнцем и Луной - королева узнает об измене короля и приглашает Солнце и Луну к себе, отдав приказ повару приготовить детей на ужин - повар обманывает и готовит вместо детей двух ягнят - королева едет к Талии и пытается её сжечь - вовремя появляется Король, спасает Талию и женится на ней - Король счастливо живет с Талией, Солнцем и Луной). Большинство пересказов сказки обрывается на моменте пробуждения и свадьбе, в то время как в оригинале влюбленной паре предстоит еще нелегкое испытание: борьба с Королевой-людоедкой. Также считается, что основой для сказок Перро послужили бретонские сказания, которые Перро слегка облагородил. Перро и Фонтенель возглавляли в тогдашней французской литературе партию «новых» писателей, которые утверждали, что надо читать новую литературу, а не искать образцов в древности.

Также не стоит забывать, что одни и те же фольклорные сюжеты были «канонизированы» не только Шарлем Перро («Спящая красавица в лесу»), но и не менее знаменитыми немецкими филологами - братьями Гримм («Шиповничек»). Шарль Перро известен своим сборником сказок «Сказки матушки гусыни» («Les Contes de madre l’Oye»), который в первых своих изданиях назывался «Истории и сказки былых времен с поучениями» («Histoires ou contes du temps passe avec des moralites»), впервые опубликованном в 1697 году. В него тоже вошла сказка о Спящей Красавице - «Спящая красавица в лесу». Ещё через сотню лет эта же сказка появилась в варианте братьев Гримм .

«Детские и семейные сказки» («Kinder- und Hausmarchen»), или как они известны сейчас «Сказки братьев Гримм» («Grimms Marchen»), были изданы в 1812 году. Большинство сказок, входящих в сборник, были записаны со слов сказителей Гессена. В оригинальной сказке Братьев Гримм сюжет наиболее близок к современному сюжету сказки.

Возможно, при написании сказок авторы могли воспользоваться интересной историей из мифа о Деве Солнца. Богиня Весны (Дева Солнца) обессилена ведьмою Зимою и утрачивает на время свою блистательную красоту. В положенный срок и благодаря своему Избавителю, который должен пройти испытания, Царевна-красавица оживает. Избавитель при этом должен либо держать ее за руку и хранить глубокое молчание, либо поцеловать красавицу и тем самым победить злое колдовство. Известно также, что в давние времена запрещалось по пятницам делать домашнюю работу, в которой используются иглы, веретена. Есть поверье, что уколы по пятницам вызывают сон, переходящий в смерть.

Сказки в русском народном духе А. С. Пушкин писал на протяжении всей своей жизни с 1914 по 1834 г. Автора интересовали народные обряды, песни. Известно, что в 1831 году в Царском Селе В. А. Жуковский и его ученик А. С. Пушкин устроили состязание в написании «лучшей народной сказки». Жуковский использовал сюжеты немецкой народной сказки «Шиповничек», которую нашел у братьев Гримм, и французской «Спящая красавица», обработанной Шарлем Перро. Со слов же Арины Родионовны А. С. Пушкин в 1833 году приступает к созданию «Сказки о мёртвой царевне и о семи богатырях». На написание сказки его подтолкнула и легенда об Амуре и Психее.

А вот что рассказывает о своей работе над балетом «Спящая красавица» (1889 г.) великий композитор П. И. Чайковский: «Сюжет так поэтичен, так благодарен для музыки, что я сочинением его был очень увлечен и писал с такой теплотой и охотой, которые всегда обусловливают достоинство произведения » . До Чайковского к тому же самому сюжету обращался французский композитор Фердинан Герольд , сочинив балет с таким же названием (буквально: Красавица спящего леса - La Belle au bois dormant ) по либретто Эжена Скриба . Этот балет впервые прошёл на сцене Парижской Оперы 27 августа 1829 в постановке балетмейстера Ж.-П.Омера с участием Марии Тальони , Лиз Нобле и др. И вот через 50 лет, в 1889 году, уже в России, опять появился интерес к созданию балета на этот уже ставший классическим сказочный сюжет.

Попробуем провести сопоставительный анализ сказок А. С. Пушкина и В. А. Жуковского, а также сопоставить сюжет первоисточников - сказок Ш.Перро и братьев Гримм.

Основная часть

Выявление отличий сюжета

|

Шарль Перро «Красавица в спящем лесу» (фр. Charles Perrault, 12 января 1628, Париж - 16 мая 1703, Париж) - французский поэт и критик эпохи классицизма, член Французской академии с 1671 года. |

Братья Гримм «Шиповничек» (нем. Brüder Grimm или Die Gebrüder Grimm ; Якоб, 4 января 1785–20 сентября 1863 и Вильгельм, 24 февраля 1786–16 декабря 1859) - немецкие лингвисты и исследователи немецкой народной культуры»

|

|

Сюжет |

|

|

Король с королевой принцессы пир. В королевство приглашено 7 фей . Принцесса должна получить от них не меньше семи чудесных даров. Входит старая фея - восьмая по счету, которую забыли позвать на праздник. Но золотого ящичка с ложкой, вилкой и ножиком на её долю не хватает. Каждая из фей произносит желание. Старуха (старая фея) говорит, что принцесса уколет себе руку веретеном и от этого умрёт. Но одна из фей смягчает пожелание - принцесса заснёт глубоким сном и будет спать целых 100 лет , до тех пор, пока её не разбудит прекрасный принц. Король запрещает всем своим подданным прясть пряжу и хранить у себя в доме веретёна и прялки. Прошло пятнадцать или шестнадцать лет. В тесной каморке под крышей, сидит за прялкой старушка и преспокойно прядёт пряжу. Старуха не знает о запрете короля. Принцесса случайно прокалывает руку. Все в королевстве засыпают ровно на 100 лет. «Не заснули только король с королевой». В один из прекрасных дней к замку, переплетённому ветвями терновника, шиповника, остролиста, подъезжает принц. В замке никого нет. Король и королева до пробуждения дочери не доживают. Принц находит место, где покоится принцесса, целует её, всё оживает. Происходит тайное венчание и начинается новый сюжет о злой королеве-людоедке. За два года у них появляется двое прекрасных детей, которых они называют Утром и Днем. Принц боится рассказать Принцессе, что его мать, Королева - людоедка. Однажды Королева приказывает своему повару приготовить Утро и День ей на завтрак под соусом «Робер». Повар сжалился и спрятал детей у себя дома, а вместо Утра и Дня приготовил Королеве ягненка. Через несколько дней Королева решила съесть и свою невестку, но и в этот раз повар спасает ее, приготовив королеве оленя, вместо Принцессы. Королева придумала историю для своего сына, по которой его бедную Принцессу и его прелестных детей разорвали безумные волки. Узнав, что ее обманул повар, она приказывает приготовить огромную ванную, заполненную жабами и змеями и бросить туда Принцессу и ее детей, а с ними и повара и его семью. Но по счастливой случайности возвращается из своего военного похода Принц и видит это ужасное зрелище, разворачивающееся перед его глазами. В тот же миг, его разъяренная людоедка-мать сама бросается в ванную и умирает. |

Король с королевой устраивают в День рождения маленькой королевны пир. Приглашают 13 ведуний , но золотых тарелок последней не хватает. 13-ой ведунье хочется отомстить за то, что ее не пригласили, и она ниспослала проклятье: на пятнадцатом году королевна должна уколоться о веретено . Но двенадцатая ведунья еще не сказала своего пожелания; и так как отменить злое заклятье она была не в силах, она могла лишь смягчить его. Она смягчает проклятье: «принцесса погрузится в глубокий сон на 300 лет» . Король приказывает все веретена во всем королевстве сжечь. Когда королевне исполнилось пятнадцать лет, она решает прогуляться по замку. В замке одной из комнат торчит ключ. Королевна поворачивает его. Там сидит в маленькой светелке у веретена старуха и прилежно прядет пряжу. Старуха ждёт королевну и дает ей в руки веретено. Та колет руку и погружается в сон. Сон распространяется по всему замку. Засыпают все жители королевства. Однажды мимо королевства проезжает Королевич. Он целует принцессу. Все в королевстве просыпаются, после чего празднуют пышную свадьбу королевича с королевной. |

Выявление отличий героев, образов

|

Принцесса, королевна |

|

|

Принцесса: щёки у неё оставались розовыми, а губы красными, точно кораллы. Красота её так сияла, что даже золото вокруг неё казалось тусклым и бледным, одета и с удовольствием поглядывала на себя в зеркала. Фасон её платья вышел из моды по крайней мере сто лет назад. Впрочем, и в старомодном платье она была лучше всех на свете. |

Королевна: она была так красива, так скромна, приветлива и так разумна, что всякий, кто ее видел, невольно ею любовался сказочной красавицей-королевной, по прозванью Шиповничек. |

|

Место, где покоится принцесса (королевна) |

|

|

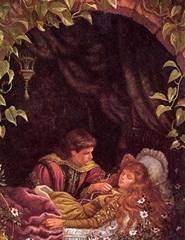

В красивой зале дворца находится постель, украшенная серебряным и золотым шитьём. |

Замок маленькой светелки. |

|

Образы |

|

|

Маленький карлик-скороход , у которого были семимильные сапоги. Огненная колесница , запряжённая драконами. |

Лягушка Краб , который пообещал Королеве, что скоро у нее появится дочь. |

Вывод: Шарль Перро воспользовался сюжетом сказки Джамбаттиста Базиле. Немного преобразив сюжет, он добавил в сказку волшебных фей. Укол принцесса получает от веретена, рожденных детей наделяет именами День и Утро (у Базиле - Солнце и Луна). Братья Гримм, возможно, использовали для написания сказки сюжет Ш.Перро, убрав из сюжета сцены с королевой-людоедкой, а также некоторые детали (8 фей - 13 ведуний, 100 лет - 300 лет, маленький карлик скороход, огненная колесница - лягушка, краб и др.)

Выявление отличий композиции

|

В. А. Жуковский (1783–1852)

|

А. С. Пушкин (1799–1837)

|

|

Экспозиция |

|

|

Рождается царевна, царь устраивает пир |

Умирает царица |

|

Завязка |

|

|

Не достаётся блюда двенадцатой чародейке. Она раскрывает судьбу царевны (погрузится в сон на 300 лет от укола веретена). Царь запрещает ткать во всем королевстве. |

Злая мачеха выгоняет из дома молодую царевну, королевич Елисей отправляется на поиски. |

|

Развитие сюжета |

|

|

Царь с дочерью отправляется на прогулку, дочь обходит дворец. |

Спаситель обращается к волшебным существам и находит помощь у ветра. |

|

Кульминация |

|

|

Повторяется вредительство, в результате которого гибнет героиня (от укола веретена) |

Повторяется вредительство, в результате которого гибнет героиня (от золотого наливного яблочка) |

|

Развязка |

|

|

Волшебное спасение царским сыном царевны. Свадьба. |

Волшебное спасение, возвращение жениха и невесты, гибель вредителя. Свадьба. |

Выявление отличий героев, образов, средств художественного изображения

|

В. А. Жуковский «Спящая царевна» (1831 год)

|

А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» (1833 год)

|

|

ЦАРЬ |

|

|

«Добрый царь Матвей, хлебосольный, грустит, не ест, не спит» (искренне переживает за дочь, проявление настоящей отцовской любви). |

Царь-отец «был неутешен, и он был грешен» (автор называет его царем-отцом, но указывает на то, что цари такие же люди, они могут ошибаться). |

|

ЦАРЕВНА |

|

|

Прекрасна, расцвела как майский цвет, благонравна, тиха , молод цвет ее ланит, пламя сонное очей, кудри чёрной полосой, грудь, как свежий снег ; бела ; тонкий стан, губки алые горят, руки белые лежат, на трепещущих грудях, ножки - чудо красоты (подчёркивается красота её души, доброта, кротость). |

Белолица , черноброва , красавица-душа, милая, приветливая, белый , красный, румяный цвет кожи, тихомолком расцветая; засветила Богу свечку, нежною рукою, алые губки . (подчёркивается красота её души, доброта, кротость) |

|

Представители добра и зла |

|

|

Чародейка хромоногая , старая, злая (пророчество чародейки: «на 16 году повстречаешь ты беду», «сон продлится 300 лет») (У чародейки проявляется ненависть, злоба, обида) |

Царица: высока, стройна, бела, горда, ломлива (упряма, капризна), своенравна, ревнива, злая, черны (зависть), баба гневная, царица злая. (Она тщеславна, не уверена в себе, несостоятельная внутренне, лишена внутренней красоты, подчеркивается злое начало) |

|

Старушоночка поёт о судьбе царевны, просит не рваться пряжу. |

Нищая черница |

|

Царевич |

|

|

Царский сын, детина удалой; вспыхнул он, как от огня; жадность пламенных очей, он приблизился лицом, распалительным огнём (подчёркивается его мужество, молодость, умение любить). |

Королевич Елисей тужит, горько плачет (подчёркивается его обеспокоенность за жизнь царевны, его настоящая любовь) |

|

Место, где покоится царевна |

|

|

Бор темен, дик; терновник густой, кустарник молодой, розы; пляшут, блещут мотыльки, птицы прыгают, шумят, лес душист, прохладен, тих (уединённость места, оторванность от мира людей, «Богом забытое место»). |

Стол дубовый, гроб хрустальный шесть столбов, цепи чугунные, речка тихоструйная, высокая гора, глубокая нора, тьма печальная, гора крутая, страна пустая, мгла печальная, тьма печальная (такой сложный путь преодолевает королевич Елисей. Автор показывает, что любовь способна на преодоление любого расстояния). |

|

Образы |

|

|

Рак - предсказатель будущего, выполняющий волю богов (сообщает о рождении дочери) |

Бог даёт царице дочь; молодое, золотое яблочко - искушение царевны; Зеркальце «говорящее», «мерзкое»- самоутверждение царицы Семь богатырей - сила, защита |

|

Обращение к силам природы |

|

|

Свет наш солнышко! Месяц, месяц, мой дружок! Ветер, ветер, ты могуч! |

|

|

Присказка, концовка, зачин |

|

|

Что ни в сказке рассказать, ни пером не описать… Начал жить да поживать |

Стали жить да поживать |

|

Жил-был добрый царь Матвей, Жил с царицею своей… Птица там не прилетит, Близко зверь не пробежит… |

Царь с царицею простился, В путь-дорогу снарядился… |

|

Свадьба, пир и я там был И вино на свадьбе пил; По усам вино бежало, В рот же капли не попало |

И никто с начала мира Не видал такого пира; Я там был, мёд, пиво пил, Да усы лишь обмочил. |

|

Обратный порядок слов |

|

|

«Горько плакала она, Ручейка была одна» (приём инверсии используется для того, чтобы показать внутреннее состояние героини) |

«Издалеча наконец воротился царь-отец» (приём инверсии используется для того, чтобы показать проделанный путь героя) |

|

Речь, средства художественного изображения |

|

|

Эпитеты: «сон глубокий», «дремучий лес», «губки алые»; «сонное пламя», «разумный царь»; сравнения «как дитя, лежит», метафоры «пламя очей» - любовь |

Народная речь: путь-дорога, инда, ждёт-пождёт, глядючи, милого, валится, белёшенька, издалеча, тяжелёшенько; олицетворения «отвечает ветер буйный», «отвечает месяц ясный», эпитеты «круглолицый, светлоокий», |

|

Повторы |

|

|

Будешь в золоте ходить, Будешь чудо красоты, Будешь всем на радость ты (подчёркивается красота царевны) |

И царица хохотать, И плечами пожимать, И подмигивать глазами (глаголы, однородные члены предложения подчёркивают самолюбование царицы) |

Вывод: в обеих сказках любовь - движущая сила. Именно она спасает героев от бед и несчастий. Образы противопоставлены (мягкость и надменность, любовь и эгоизм) и в сказке А. С. Пушкина и в сказке В. А. Жуковского. Произведения написаны в духе народных сказок (использованы традиционные сказочные формулы, зачин, концовка, средства художественного изображения), но эти сказки считают литературными. В них встречаются литературные обороты, авторская лексика, авторская позиция, сочетание фантастического и реального, стихотворный ритм, вводятся новые образы. А. С. Пушкин призывал: «Читайте простонародные сказки, молодые писатели, чтобы видеть свойства русского языка».

В.А.Жуковский."Спящая царевна". Сходные и различные черты сказки "Спящая царевна" и русских народных сказок

Цели урока: познакомить учащихся с жизнью и творчеством В.А.Жуковского; познакомить учащихся с понятием авторской сказки и показать ее отличие от народной; пробуждать интерес к вдумчивому анализированию художественного произведения.

Этап 1. Оргмомент.

Психологический настрой детей на урок.

Каждый день – всегда, везде,

На занятиях, в игре

Смело, чётко говорим

И тихонечко сидим.

5- минутка чтения

Этап 2. Мотивация к учебной деятельности

1. Речевая разминка.

Сегодня на уроке нам придётся много говорить и поэтому предлагаю начать урок с речевой разминки.

Мы внимательные!

Мы старательные!

Мы умные!

Мы добрые!

Мы отлично учимся!

Всё у нас получится.

Эта разминка поможет нам настроиться, и мы вернёмся к ней в конце урока и посмотрим, действительно ли мы такие или над чем-то нужно ещё поработать.

2.Мотивация к учебной деятельности

В мире много сказок

Грустных и смешных,

И прожить на свете

Нам нельзя без них.

В сказку нас веди,

Башмачок хрустальный,

Помоги в пути!

Мальчик Чиполлино,

Мишка Винни-Пух –

Каждый нам в дороге

Настоящий друг.

Пусть герои сказок

Дарят нам тепло,

Пусть добро навеки

Побеждает зло.

3.Сообщение темы урока. Постановка учебных задач.

Прослушав стихотворение, как вы думаете, над чем мы будем работать? (НАД СКАЗКОЙ).

Что такое сказка? (Это занимательный рассказ о необыкновенных, часто фантастических событиях и приключениях).

Какие жанры русских народных сказок вы помните? (1. Сказки о животных, бытовые сказки, волшебные сказки).

Чем сказка, которую вы прочитали дома, отличается от тех, которые мы изучали в начале этого учебного года? (у неё есть автор). Портрет В.А.Жуковского

Кто же написал эту сказку? (по портрету дети определили, что сказку написал Жуковский).

Так чем мы сегодня на уроке будем заниматься? Попробуйте сформулировать тему урока. (Сегодня мы познакомимся с авторской сказкой «Спящая царевна», которую написал В.А. Жуковский. Найдем сходные и различные черты сказки В.А. Жуковского и русских народных сказок).

Давайте поставим перед собой учебную задачу на сегодняшний урок. (Сегодня на уроке мы познакомимся с биографией писателя В.А.Жуковского, будем работать над содержанием сказки «Спящая царевна», будем учиться анализировать, находить черты литературной и народной сказки).

4. Работа с портретом. - Первое впечатление о человеке мы получаем, глядя на его внешность. Перед вами портрет поэта, о котором А.С. Пушкин сказал:

Его стихов пленительная сладость

Пройдет веков завистливую даль.

Вглядитесь в портрет писателя внимательно. Что вы можете сказать об этом человеке? Какие можно выделить черты характера? (Добрый, мудрый, серьезный, спокойный, задумчивый).

- Этот портрет был написан в 1816 году Орестом Кипренским. Всё в нём подчинено раскрытию внутреннего облика поэта: его задумчивый, самоуглублённый взгляд, его колеблемые ветром волосы, башни средневекового замка на фоне ненастного, облачного неба, наконец, общий сумрачный колорит живописи. Всмотритесь в это лицо «в нём не было ни лжи, ни раздвоенья»... Поистине как голубь чист и цел он духом был...» (Ф.И. Тютчев). Это - Василий Андреевич Жуковский времени его наибольшей популярности. Перед нами Жуковский - автор сказки «Спящая царевна».

5. Работа над биографией поэта - Вообразите себе, что этот задумчивый, правдивый человек войдет к нам в класс. Какие вопросы вы ему зададите, зная, что к вам пришел автор сказки «Спящая царевна» - Василий Андреевич Жуковский?

В каком году Вы родились?

Кто были Ваши родители?

Где вы учились? Учились ли хорошо?

Какие сказки Вы любили в детстве? Кто вам их рассказывал?

Когда вы научились читать?

Какие книги вы читали?

А в детстве вы сочиняли сказки?

Как вы придумали сказку о спящей царевне?

(Свои вопросы ребята записывают в тетради. В процессе работы над биографией автора они пишут ответы на эти вопросы)

Откройте учебник на странице 67. Перед вами биографические сведения о поэте В.А.Жуковском. Прочитаем их внимательно. (Читает ученик по абзацам, учитель комментирует прочитанное, добавляет сведениями, ученики записывают ответы на задаваемые ранее вопросы).

1 абзац. - В каком году родился А.В. Жуковский?

Кто были его родители?

Как вы думаете, почему «он чувствовал необычность своего положения»? (Отец В.А. Жуковского тульский помещик Афанасий Иванович Бунин не мог жениться на матери поэта турчанке Сальхи. Чтобы Василий Андреевич не был незаконнорожденным, его усыновил Андрей Григорьевич Жуковский, обедневший помещик, который жил у Бунина. Он является крёстным отцом поэта, от него он получил фамилию и отчество Андреевич)

2 абзац. – Где обучался В.А. Жуковский? (пансион - закрытое среднее учебное заведение с общежитием в Российском государстве до 1917 г. и в некоторых зарубежных странах. Общежитие для учащихся, учреждаемое при учебном заведении или у частного лица, обеспечивающее им полное содержание; народное училище - в России до революции 1917 общее название начальных училищ, доступных для народных масс).

3 абзац. - Назовите первое произведение В.А. Жуковского?

4 абзац. – О ком В.А. Жуковский сказал: «Вот у нас настоящий поэт!»

Мы ответили на все заданные вопросы? Ну, что же замечательно. Идем дальше!

6. Создание проблемной ситуации. История создания сказки В.А. Жуковского.

Ребята, а что такое состязание?

А вы знаете, что В.А. Жуковский участвовал в необычном литературном состязании, причём с самим А.С. Пушкиным. Случилось это в Царском Селе в 1831 году. Именно там они вступили в «состязание»: кто лучше напишет сказку, подобную народной. В.А. Жуковский тогда написал «Сказку о царе Берендее» и сказку «Спящая царевна». А.С. Пушкин – «Сказку о царе Салтане», а в 1833 году – «Сказку о мёртвой царевне и о семи богатырях».

Кто же выиграл это состязание? Представим себя независимыми экспертами – учёными и вынесем своё решение: чья сказка лучше, ближе народной (когда через несколько уроков познакомимся и со сказкой Пушкина, и сравним их). Дома вы прочитали сказку В.А. Жуковского «Спящая царевна». Сегодня мы поговорим именно об этой сказке.

Этап III . Проверка домашнего задания.

Понравилась ли сказка, которую вы прочитали дома? Почему?

Тогда давайте проверим домашнее задание (раздаю жетоны – кто получит пять и больше – получит 5 за урок):

"Доверяй, но проверяй" (викторина):

Мне нужны три помощника. Ваша задача: из деревьев на доске сделать дремучий лес, бор, который окружал принцессу 300 лет.

Почему наш лес состоит из сосен и елей? Жуковский, описывая лес в своей сказке, называет его бором. Что такое бор? (Хвойный лес ).

Ребята, перед принцем лес сам расступился, а чтобы нам его преодолеть нужно отгадать загадки по сказке.

Какой предмет колдунья дала царевне? (Веретено)

Кого в бору встретил царский сын? (Старика)

Где все спали? (Во дворце)

Кто был на зеленом лугу? (Царица)

Кто уполз в ручей? (Рак)

Кто спит перед огнем? (Повар)

Как звали царя в сказке «Спящая царевна»? (Матвей)

Из какого материала были сделаны блюда для чародеек? (Из золота)

Кто такой пророк? (предсказатель будущего).

Что случилось с двенадцатым блюдом? (украдено)

Что должно случиться с царевной на 16-м году? (оцарапает руку веретеном и умрёт)

Сколько должен продлиться сон в царстве? (300 лет)

Где были родители, когда царевна решила обследовать дворец? (ушли гулять)

Кого увидела царевна, когда поднялась в одну комнату? (старушонку)

Докажите, что женщина была очень старая (гребень под носом торчит)

Кто и как разбудил царевну? (царевич поцелуем)

Интерактивный тест-раскраска.

Вот и наш бор расступился перед нами, потому что вы справились со всеми вопросами.

Можно немного и передохнуть.

7. Физкультурная минутка

А теперь все тихо встали,

Дружно руки вверх подняли,

В стороны, вперёд, назад,

Повернулись вправо, влево

Тихо сели, вновь за дело.

3.АНАЛИЗ СКАЗКИ. СОПОСТАВЛЕНИЕ С НАРОДНОЙ СКАЗКОЙ

Мы сейчас проведём небольшоё исследование - при этом будем работать с текстом сказки. Класс разделён на группы.

1 группа доказывает, к какому виду народных сказок можно отнести сказку Жуковского и почему. (Наличие чуда. Столкновение с волшебной силой. Существование какого-либо запрета. Волшебные персонажи. Волшебные предметы. Символы).

2 группа определяет зачин, концовку, повторы, устойчивые выражения, действуют ли помощники.

– С чего начинает завязываться действие в сказке? Прочитайте. (Жил-был добрый царь Матвей;

Жил с царицею своей

Он в согласье много лет;

А детей всё нет и нет).

Царица сидела на берегу, к ней приполз рак - пророк и сказал ей, что у неё родиться дочь.

Двенадцать месяцев года

– Как думаете, с чем связано, что двенадцать было чародеек?

(Двенадцать месяцев года,).

– Почему на ПИР не пригласили 12-ю колдунью?

(у царя было 12 драгоценных, золотых блюд, но когда приготовили обед одно блюдо не нашли.)

Как она отомстила?

(И незваная стоит

Над царевной и ворчит:

«На пиру я не была,

Но подарок принесла:

На шестнадцатом году

Повстречаешь ты беду;

В этом возрасте своем

Руку ты веретеном

Оцарапаешь, мой свет,

И умрёшь во цвете лет!»).

– Можно ли сказать, что 11-я чародейка спасла царевну от смерти? (да).

– Какой счастливой сказочной формулой завершится сказка?

Свадьба, пир, и я там был

И вино на свадьбе пил;

По усам вино бежало,

В рот же капли не попало

3 группа работает над героями сказки. – Расскажите

· о царе Матвее

· о царевне

· о царском сыне

- Какими вы увидели героев сказки «Спящая царевна?» Похожи ли они на героев народной сказки?

Делают вывод о том, что эти герои типичные для народной сказки,

они наделены чертами характерными для героев народной сказок.

( Типичные герои (они не наделены какими-то особыми чертами характера)

Итак, делаем вывод. Какие черты роднят сказку Жуковского с народной? (Сказочные зачин и концовка; сюжет волшебной сказки;

чудесные предметы; число «3»; положительные и отрицательные герои; победа добра над злом в финале).

В чём вы видите отличие? Что в народных сказках мы не могли встретить?

(в сказке Жуковского встречаются такие герои, как рак-пророк, что не характерно для русских народных сказок. Чародеек в сказке было не три или семь (магические числа для УНТ), а двенадцать. Сказка написана в поэтической форме, у неё есть автор. Имя Матвей не характерно для русских народных сказок).

ИТОГ

Идея – добро побеждает зло

Более разнообразные приключения.

Повествовательная манера (шутливый тон, литературные описания, авторские «эпитеты»)

Типичные герои (они не наделены какими-то особыми чертами характера

Стихотворная речь

Построение: зачин, развитие действия, концовка.

Волшебные «заколдованные» предметы

Употребление устойчивых выражений

1. Идея – добро побеждает зло

2. Типичные герои (они не наделены какими-то особыми чертами характера

2. Более разнообразные приключения.

3. Построение: зачин, развитие действия, концовка.

3. Стихотворная речь

4. Употребление устойчивых выражений

4. Повествовательная манера (шутливый тон, литературные описания, авторские «эпитеты»)

5. Волшебные «заколдованные» предметы

Итак, сегодня мы с вами постарались найти сходные и различные черты литературной и народной сказки и убедились, что хотя писатель и опирается на народную, но он создает совершенно оригинальное, самостоятельное произведение. Сказку Жуковского отличает и ее стихотворная речь со своим ритмом и рифмой.

4. Итог урока:

Какова тема нашего урока? Какие задачи мы поставили в начале урока?

Какие нам удалось выполнить, а над какими еще нужно поработать.

В таком случае давайте вернемся к нашей речевой разминке:

Мы внимательные? – Да.

Мы старательные? – Да.

Мы умные? – Да.

Мы добрые? – Да.

Мы отлично учимся? – Да.

Всё у нас получилось? - Да.

А это значит вы молодцы! Кто получил сегодня на уроке «5»? (подсчитайте жетоны)

(Выставление оценок)

5. Домашнее задание:

1) выразительное чтение наизусть 25 любых понравившихся строк из сказки;

Творческие задания:

иллюстрации к сказке;

Проект - интерактивный словарь «Устаревшие слова в сказке В.А.Жуковского «Спящая царевна» (можно индивидуально, можно коллективно)

6. Рефлексия:

А теперь я попрошу каждого проанализировать свою работу на уроке (насколько вы выполнили учебную задачу, поставленную перед собой)

У вас на партах лежат листочки – подчеркните выбранный вами ответ. Сдайте мне их.

Спасибо за урок! До свидания!

О роли Жуковского в русской литературе можно говорить долго. Если говорить коротко, то Жуковский – отец-батюшка русского романтизма. Рассмотрите портрет Жуковского, написанный художником О.А. Кипренским (рис. 1).

Рис. 1. В.А. Жуковский. Художник О.А. Кипренский

Как правило, нам известен портрет Пушкина, сделанный Кипренским, но портрет Жуковского не менее удачен. Он изображён как подобает быть изображённым поэту-романтику: в естественной позе, с глазами, мечтательно обращёнными к небесам, на фоне свободного пейзажа (облачное небо, небрежно рисованные деревья, руины – романтический пейзаж с печатью старины). Причёска у Жуковского на этом портрете тоже романтическая, продуманно-лохматая. Это всё не случайно. Образ романтика именно таков – стоящий на фоне руин, глядящий в небо, несколько взлохмачен.

Такой образ мира и поэта был внесён в русскую поэзию самим Жуковским, во многом с помощью его западных коллег – немцев, англичан, которых он охотно переводил.

Детство и юношество В. А. Жуковского

Для того чтобы заниматься переводами, нужно было получить неплохое образование, но Жуковский не родился ни образованным человеком, ни поэтом. Его детство было не вполне обычным. Отец Жуковского – русский помещик Афанасий Иванович Бунин (рис. 2), а мать – пленная турчанка Сальха, которую крепостной Бунина привёз с войны.

Рис. 2. Афанасий Иванович Бунин

История рождения Жуковского довольно романтична. Жуковский был незаконнорожденным ребёнком, и его фамилия, под которой мы знаем этого человека, ненастоящая. Его усыновил друг его отца, зависящий от него человек, бедный помещик Жуковский. При том, что по тем временам Василий считался незаконнорожденным, с ним очень хорошо обращались в семье, позаботились, чтобы дать ему хорошее воспитание и образование.

Учился Жуковский в Московском благородном пансионе при Московском университете (рис. 3). Впоследствии там же учился, например, Лермонтов.

Рис. 3. Московский университетский благородный пансион

Жуковский выучил там языки, научился рисованию и некоторым другим дисциплинам, которые были обязательны для дворянского юноши.

После окончания пансиона Жуковский на очень короткое время оказался на службе. Был офисным работником, как сказали бы сейчас. Это работа была совершенно противопоказана такому поэтическому и независимому человеку, каким был Жуковский. Всё это закончилось довольно быстро: начальник ему нагрубил – Жуковский резко ответил. Так резко, что его посадили под арест. После этого он немедленно ушёл в отставку, уехал в деревню и с тех пор занимался литературой. Если быть точным, то в дальнейшей жизни он не одной только литературой занимался. Была ещё преподавательская работа, причём его ученики были членами царской семьи, которой он с какого-то времени стал близок.

Литературный путь Жуковского

Дело жизни Жуковского, главный его труд – это труд литературный. Наставником Жуковского в литературном деле был Николай Михайлович Карамзин – поэт, историк, прозаик, глава русских сентименталистов (рис. 4).

Рис. 4. Николай Михайлович Карамзин

Он стал старшим другом Жуковского.

Свой литературный путь Жуковский начал с переводов и переделок. В его творческом наследии переводных вещей довольно много. Литературно известным его сделала «Элегия», которая есть переложение «Элегии, написанной на сельском кладбище» английского поэта Грея. Через несколько лет после выхода «Элегии» Василий Андреевич стал серьёзным литературным деятелем – редактором авторитетного литературного журнала. Там выходят первые переводы его баллад с немецкого языка, а потом и его собственные оригинальные баллады.

В 1812 году Жуковский стал очень известен благодаря написанному во время войны с Наполеоном стихотворению «Певец во стане русских воинов» (рис. 5). Сам Жуковский тоже в это время находился в армии, в рядах ополчения.

Рис. 5. Ф.А. Рубо. Фрагмент панорамы «Бородинская битва»

Это стихотворение сделало его известным на всю страну, потому что оно было патриотическим и представляло всё происходившее в возвышенных, поэтических, привлекательных тонах. Благодаря этому стихотворению Жуковский стал поэтом, любимым властью, приближенным к царской семье.

Александр II – воспитанник Жуковского

Василий Жуковский был мягким человеком и всячески старался своими стихами и другими делами смягчать нравы, делать жизнь России менее жестокой. Ему это удавалось. Например, он был воспитателем наследника престола – будущего царя Александра II (рис. 6).

Рис. 6. Александр II в юности

Он следил за его учебной программой. Он учил его, старался, чтобы у Александра было поменьше военных предметов и больше гуманитарных (истории, литературы и т. д.).

Жуковский путешествовал с наследником по России и не только. Они проводили вместе довольно много времени. Жуковский, конечно же, повлиял на мальчика. Став государем, Александр II отменил крепостное право, провёл ещё несколько либеральных реформ, которые достаточно основательно смягчили жестокости русской жизни и улучшили положение страны.

Будет преувеличением говорить, что всё это произошло благодаря Жуковскому, что, не будь у царя общения с ним и такого воспитания, ничего бы этого не было. История шла своим чередом, и Александр II (рис. 7) должен был отменить крепостное право. Но всё-таки часто говорят о том, что многое в деталях могло быть по-другому, что Жуковский своим воспитанием подвигнул царя на то, что он совершил.

Рис. 7. Царь Александр II

Новаторство Жуковского

Тем не менее наше представление о Жуковском – это не столько представление о поэте-патриоте, хотя он таким, безусловно, и был, сколько о поэте, который привнёс в русскую поэзия необычайную разговорную лёгкость. В этом он следовал за Карамзиным. Но у них были противники. Шла борьба за то, какой быть русской литературе. Противники, которых называют архаистами, то есть сторонниками старины, шли в фарватере Ломоносова (рис. 8) и Державина.

Рис. 8. Михаил Васильевич Ломоносов

Они хотели, чтобы русский стих был медленным, строгим, величавым, чтобы в нём не было разговорных слов и заимствований из иностранных языков. Карамзин, Жуковский, а позже и Батюшков, и Пушкин думали иначе. Они полагали, что поэзия имеет право быть внешне лёгкой, что стих должен быть гибким, подвижным, похожим на речь обычных людей. Конечно, не на разговоры где-нибудь в кабаке или на рынке, а на то, как разговаривали образованные дворяне в естественной для них среде. Они не видели ничего плохого в заимствовании слов из французского или какого-то другого языка, лишь бы стих был осмысленным, ровным, стройным, гармоничным.

То есть можно говорить о Жуковском как о новаторе. Причём не как о теоретике, а как об очень успешном практике. Карамзин тоже писал неплохие стихи, но именно что неплохие. Жуковский был как стихотворец классом выше. Он показал на деле то, о чём говорили другие: стих может быть лёгким, раскованным.

Рис. 9. В.А. Жуковский. Портрет работы Брюллова

Мы привыкли думать, что так начал писать Пушкин или Константин Батюшков, но это не так. Стихи Жуковского уже легки, уже очень читабельны. Если читать стихи XVIII века, как правило, потребуется определённое напряжение, определённое читательское усилие. Стихи же Жуковского читаются легко и непринуждённо, как и стихи Пушкина.

Жуковский и Пушкин

Жуковский был старше Пушкина на 16 лет. Когда люди молоды, это огромная разница. Жуковский повлиял на Пушкина (рис. 10) и как старший литератор, и как друг.

Рис. 10. А.С. Пушкин

Жуковскому пришлось пережить Пушкина и хоронить его. Отношения между ними развивались достаточно гармонично. Жуковский старался пестовать и растить талант юного Пушкина, передавать ему житейские и прочие полезные советы.

Поэты часто соперничают: честолюбие, уязвлённое самолюбие. Но Жуковский был действительно очень гармоничным человеком. Он совершенно не завидовал растущему мощному таланту Пушкина. Больше того, Жуковский спокойно признал первенство Пушкина в какой-то момент и сказал ему: «Теперь ты – первый поэт России». Однажды Жуковский написал Пушкину: «Победителю-ученику от побеждённого учителя». Когда Пушкин умирал от смертельной раны, Жуковский был возле него, передавал царю записки от Пушкина и наоборот (рис. 11).

Рис. 11. Смерть Пушкина

Жизнь Жуковского уже после Пушкина показала, что необязательно поэту быть непременно молодым, умереть молодым, что даже если тебя в чём-то превзошли, это не повод для уныния или для того, чтобы прекращать свою деятельность.

Последние годы Жуковского были тоже гармоничными. Он женился, завёл двоих детей и написал ещё много прекрасных стихов, в том числе перевод Гомеровской «Одиссеи».

Анализ произведения Жуковского «Спящая царевна»

Прочитайте зачин сказки «Спящая царевна»:

«Жил-был добрый царь Матвей;

Жил с царицею своей

Он в согласье много лет;

А детей все нет как нет.

Раз царица на лугу,

На зеленом берегу

Ручейка была одна;

Горько плакала она».

Нам может показаться, что первые две строчки – это строчки русской народной сказки. Но это перевод с французского языка. Эту сказку сочинил Шарль Перро, всем хорошо известный писатель (рис. 12).

Рис. 12. Шарль Перро

Жуковский взял только первую часть этой сказки и переложил её русскими стихами в русском, отчасти народном, стиле, употребляя смешные элементы. Одним из таких смешных элементов является то, что, например, вначале царь Матвей и его жена страдают от того, что у них нет детей. И им приносит весть, что у них родится ребёнок (девочка) рак, который, как известно, на «горе свистит». То есть в данном случае, действительно, происходит нечто чудесное – неожиданно рождается девочка, а с другой стороны, возникает комичная ситуация – приходит рак и нечто сообщает. В таком ключе – сочетание чудесного и смешного – развивается дальше сюжет сказки.

Жуковский пересказывает сюжет автора, почти от него не отклоняясь.

Рождается девочка, и царь приглашает одиннадцать фей, которые живут поблизости, а двенадцатую не зовёт (рис. 13).

Рис. 13. Фея говорит пожелание

Мотивация та же самая, что и у Шарля Перро – только одиннадцать золотых приборов, с которых можно есть на пиру, оказалось у царя с царицей. Двенадцатого прибора нет. Двенадцатая чародейка – женщина злая, нехорошая, которую не звали, всё-таки приходит и говорит ужасную вещь: она предсказывает, что девочка уколется веретеном и умрёт. Вот, что она говорит:

«"На пиру я не была,

Но подарок принесла:

На шестнадцатом году

Повстречаешь ты беду;

В этом возрасте своем

Руку ты веретеном

Оцарапаешь, мой свет,

И умрешь во цвете лет!"» (рис. 14)

Рис. 14. Предсказание злой волшебницы

Обратите внимание на ласковый домашний оборот «мой свет». Именно такие словечки и обороты Жуковский в изобилии вводит в свои баллады и сказки, делая живую домашнюю речь частью речи литературной. И со времён Жуковского для нас и то, и другое – семейная, домашняя, обычная речь и сказки, баллады, которые можно читать детям, – неразделимо, это некий единый речевой поток.

Царь Матвей не находит ничего лучше, как принять мудрое решение – запретить веретёна.

Раз нет веретён, то царевна не уколется и всё будет хорошо. Действительно, первые пятнадцать лет её жизни проходят гладко. Но предсказание таково и есть. В нём говорится, что она уколется, когда ей будет 15–16 лет. Смысл в том, что это произойдёт тогда, когда девочка превратится во взрослую девушку, то есть придёт время замужества по тем временам. Смысл предсказания в том, что она проживёт счастливое детство, но взрослой жизни у неё не будет.

Девочке исполняется 16 лет, ей скучно, она идёт гулять по дворцу (рис. 15).

Рис. 15. Царевна поднимается по лестнице во дворце

И вот, что она видит:

«По дворцу она пошла:

Пышных комнат нет числа;

Всем любуется она;

Вот, глядит, отворена

Дверь в покой; в покое том

Вьется лестница винтом

Вкруг столба; по ступеням

Всходит вверх и видит – там

Старушоночка сидит;

Гребень под носом торчит;

Старушоночка прядет

И за пряжею поет:

"Веретенце, не ленись;

Пряжа тонкая, не рвись;

Скоро будет в добрый час

Гостья жданная у нас"» (рис. 16).

Рис. 16. Царевна укололась веретеном

Вначале было описание, как она идёт и что видит. Это характерно. В этом произведении Жуковского очень мало событий и много строчек относительно событий. Здесь дело не в развитии действия. Мы уже знаем, как всё будет происходить, потому что читали Перро. Для Жуковского важнее описание самого действия. Автор хочет нам показать, как красив мир, сколько в нём всяких диковинок, комнат, садов, лесов, и как это всё можно описать гибким, понятным, красивым стихом.

Девушка входит в дверь, за которой её ждёт старуха. Понятно, что это именно та самая ведьма, которая приняла облик пряхи. Тут же она даёт девушке веретено, та укалывается и падает замертво (рис. 17).

Рис. 17. Предсказание злой чародейки сбылось

В этом месте нужно вернуться к началу произведения и вспомнить, что была ещё одна фея, которая не успела произнести своё пророчество до этой злой старухи. И поэтому последнее слово осталось за доброй феей. Она сказала, что так и будет: она уколется, упадёт, но не умрёт – это будет сон:

«На нее находит сон;

Вместе с ней объемлет он

Весь огромный царский дом;

Все утихнуло кругом;

Возвращаясь во дворец,

На крыльце ее отец

Пошатнулся, и зевнул,

И с царицею заснул;

Свита вся за ними спит;

Стража царская стоит

Под ружьем в глубоком сне,

И на спящем спит коне

Перед ней хорунжий сам;

Неподвижно по стенам

Мухи сонные сидят;

У ворот собаки спят;

В стойлах, головы склонив,

Пышны гривы опустив,

Кони корму не едят,

Кони сном глубоким спят;

Повар спит перед огнем;

И огонь, объятый сном,

Не пылает, не горит,

Сонным пламенем стоит;

И не тронется над ним,

Свившись клубом, сонный дым…»

Мы опять видим длинное описание. И всё это просится на холст, или в фильм, или в мультфильм (рис. 18).

Рис. 18. Сон

Возникает ощущение, что Жуковский избрал этот сюжет для стихов именно из-за сна, потому что есть возможность изобразить спящие предметы, спящих людей и при этом создавать фантастические, увлекательные картины: застывший спящий огонь, спящий над ним клуб дыма, мухи сонные на стенах, хорунжий. Обратите внимание, что ввод в произведение хорунжия – это момент русификации, потому что нет во Франции хорунжих.

Хорунжий – первый офицерский чин в казачьих войсках, соответствовавший корнету в кавалерии или подпоручику в пехоте.

Жуковский, с одной стороны, переводит всё на русскую почву, а, с другой стороны, даёт нам сказку, чтобы полюбоваться странностями заснувшего, застывшего мира.

На следующем этапе сюжета мы снова видим длинные картины спящего красочного мира.

В какой-то момент, естественно, появляется принц, который должен расколдовать девушку. У Жуковского он это делает посредством поцелуя. Он её целует, восхищённый её красотой, она оживает, и все просыпаются (рис. 19).

Рис. 19. Поцелуй принца спасает царевну

У Перро в сказке нет поцелуя. У него исполняются сроки, и всё оживает в нужный час.

Принц попадает в заколдованный дворец. Самое интересное в сказке не принц и не его подвиги (потому что по сути никакого подвига и нет – он просто приезжает), а длинное красочное описание:

«Что ж явилося очам

Сына царского? Забор,

Ограждавший темный бор,

Не терновник уж густой,

Но кустарник молодой;

Блещут розы по кустам;

Перед витязем он сам

Расступился, как живой;

В лес въезжает витязь мой:

Всё свежо, красно пред ним;

По цветочкам молодым

Пляшут, блещут мотыльки;

Светлой змейкой ручейки

Вьются, пенятся, журчат;

Птицы прыгают, шумят

В густоте ветвей живых;

Лес душист, прохладен, тих,

И ничто не страшно в нем.

Едет гладким он путем

Час, другой; вот наконец

Перед ним стоит дворец,

Зданье - чудо старины;

Ворота отворены;

В ворота въезжает он;

На дворе встречает он

Тьму людей, и каждый спит:

Тот как вкопанный сидит;

Тот не двигаясь идет;

Тот стоит, раскрывши рот,

Сном пресекся разговор,

И в устах молчит с тех пор

Недоконченная речь…»

Жуковский журчит, как ручей: очень естественно, органично. Картинки, которые он нам рисует, очень хороши для тех людей, которые склонны к созерцанию и наблюдению, а не только к действию. Видимо, ради этого Жуковский и пришёл в русскую поэзию – чтобы развить русскую речь, поэзию и дать нам красоту и магию строения речи.

Значение произведения Жуковского «Спящая царевна»

В начале XIX века знаменитые немецкие филологи братья Гримм (рис. 20) собрали немецкие народные сказки и издали их, обработав литературно.

Рис. 20. Братья Гримм

Одна из самых известных – «Белоснежка». Это история, довольно похожая на сказку Шарля Перро, только в ней девушку преследует злая мачеха. Та уходит в тёмный лес от этого преследования, встречается с семью гномами, которые дают ей приют. Эти истории похожи, но с разными чертами. У Перро нет истории жизни в лесу и нет гномов.

Через пару лет после того как Жуковский пишет «Спящую царевну», за письменный стол садится Пушкин с тем же самым сюжетом. Точнее, он соединяет два сюжета – «Белоснежку» братьев Гримм и сказку Шарля Перро. Нет никакого сомнения в том, что Пушкин знал сказку Перро и без Жуковского, но именно работа Василия Жуковского повлияла на него. В результате под явным влиянием Жуковского и прочитанных прежде сказок братьев Гримм Пушкин создаёт «Сказку о мёртвой царевне и семи богатырях». Скорее всего, без менее известной сказки Жуковского не было бы всем нам хорошо известной сказки Александра Пушкина.

Вопросы к конспектам

В чём заключается новаторство В.А. Жуковского?

Какими характерными чертами обладает сказка В.А Жуковского «Спящая царевна»?

Проведите сравнительный анализ сказок Жуковского и Перро.

Сказка созданная Жуковским похожа на народную сказку, как названием, так и сюжетом. Она написана таким образом, что когда ее читаешь, складывается ощущение, что ее рассказывает сказочник (повествование сказки идет от третьего лица). Рифма самой сказки простая, текст легкий для читателя и для восприятия. В сказки автор рисует нам в полнее реальные картины, но в ней присущи и сказочные вещи, которые привлекают нас сильнее.

В этой сказе происходят следующие чудеса: злая чародейка накладывает заклятие на принцессу и в день, когда она уколола палец веретеном, заснуло все королевство. Отважный принц пробирается в замок, целует принцессу чем разрушает чары.

Сказка Жуковского литературная, но написана как народная (есть присказка, концовка). Относится к волшебным сказкам, написана сама в стихотворной форме. Положительные герои: принцесса, принц, царь Матвей, царица, и одиннадцать волшебниц. Отрицательные герои: старая колдунья, которую показали нам как злую и старую старуху.

Сам сюжет произведения взят из немецкой народной сказки, которую записали братья Грим. Но внес в свое произведение русские мотивы. В сказки он использовал похожие сюжеты, такие как волшебны рак, царь с царицей и конечно беспробудный сон. В основном сказки похожи только в основных чертах, а так Жуковский создал свою русскую сказку.

Краткое содержание:

Сказка начинается с того, что одна из волшебниц королевства была старая и злая, и царь не пригласил ее на пир, по поводу рождения дочери. Это волшебница обиделась на царя за то, что он не позвал ее, и заколдовала маленькую принцессу. Суть колдовства заключалась в том, что по достижению совершеннолетия молодая принцесса уколовшись веретеном, должна была умереть. Но добрая волшебница наколдовала ей сон. Когда проклятье сбылось, и принцесса уколола палец, то все царство уснуло. Через триста лет пришел принц, который преодолел заколдованный лес и поцеловал спящую принцессу, и все проснулись и зажили счастливо.

От «полевика» до «пляжника»

От «полевика» до «пляжника» Плутарх из Херонеи (Plutarch)

Плутарх из Херонеи (Plutarch) Самые сильные землетрясения в мире

Самые сильные землетрясения в мире