Кто попросил петрича будь моим другом. Профессор знаев

История человечества знает много примеров героизма и храбрости. Они дошли до нас благодаря летописцам, устному творчеству, мифам и легендам. Это очень важно для грядущих поколений: потомки должны гордиться своими национальными героями, даже если события происходили более тысячи лет назад! Не все знают о том, какой подвиг совершил отрок-киевлянин, и в какие времена это случилось.

Изучение на уроках литературы

Конечно, «Повесть временных лет», записанная Нестором, требовала перевода и обработки для того, чтобы это историческое произведение было понятно современному читателю. Содержание легенд и исторические события доносит до нас древнерусская литература. Подвиг отрока-киевлянина изложен уже на Сегодня легенда изучается в школах учениками пятых классов. Для детей остаются непонятными некоторые старорусские слова, название племен, народов. Чтобы легче запоминались архаизмы, следует составить для себя небольшой словарь: во время объяснения педагога записать значение выражений или отдельных названий. Дети могут не знать что такое отрок, отчина, печенеги, тужить. Хотя параллельно на уроках истории дети изучают Древнюю Русь и слышат некоторые термины.

Цитатный план

Подвиг отрока-киевлянина лучше воспринимается детьми, если педагог им рекомендует составить план произведения. Желательно, чтобы это был цитатный план: достаточно использовать фразы из текста, отображающие содержание эпизода. Это может выглядеть так:

Пришли печенеги на Русскую землю;

Осадили город силою великою;

Кто бы смог перебраться на ту сторону;

Сказал отрок: «Я проберусь!»;

Люди сдадутся ли печенегам;

Сели в ладьи и громко затрубили;

За мною идет войско;

Дал Претичу коня, саблю и стрелы;

Святослав вернулся в Киев.

Памятник, сооруженный в честь победы князя Святослава Игоревича над печенегами доныне высится над берегом Днепра в Запорожье.

Каждая часть повествования легко запоминается и пересказывается, благодаря применению цитатного плана. Педагог может предложить ученикам прочитать произведение по ролям. На подобных уроках дети начинают понимать значение появления письменности, книг, летописей для ставшей христианской Руси. О том, какой подвиг совершил отрок-киевлянин, сегодня знают многие школьники благодаря урокам литературы и истории. В честь этого подвига построен Софийский Собор.

Книги и летописи

До XI века книги попадали на Русь только из Византии, а затем и из Болгарии. Это были переводы зарубежных авторов. Первые произведения уже древнерусских писателей появились только в одиннадцатом веке: это сочинение Иллариона и летописи. В других странах такого жанра не знали. В XII веке монах Нестор делает дополнения и исправления в старых летописях и дает им название «Повесть временных лет». Временные лета - это значит минувшие года. В летописи описывается жизнь и деятельность всех князей русских: особо автор подчеркивает мысль о том, что только любовь братьев и желание мира могла сплотить их. Любовь к Родине, бережное отношение к земле своих предков - отчине - это основной мотив всего произведения. И хотя начало книги похоже на предания и мифы, читатель получает информацию об исторических личностях, создававших первые княжества Древней Руси. Частью повестей и является описание того, какой подвиг совершил отрок-киевлянин и воевода Претич.

Легенда о подвиге отрока

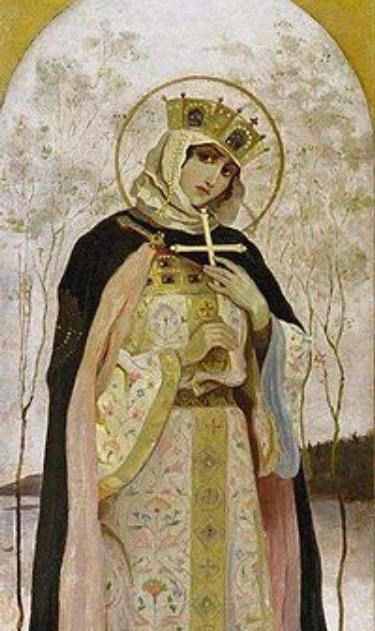

Это случилось летом 968 года или, по календарю тех времен, в 6476 году. Княжества постоянно подвергались к нападениям восточных племен. Но в это лето впервые на покусились печенеги. В это время в городе Киеве не было Святослава: он находился в Переяславце. Здесь оставалась его мать - княгиня Ольга со своими внуками, детьми Святослава.

Это были три его сына: Олег, Владимир и Ярополк. Она заперлась вместе с ними в городе Киеве, и они не имели возможности выйти оттуда: печенеги осадили его великою силою. Не было возможности населению выйти за пределы города, нельзя было послать вести и попросить о помощи. Люди изнемогали от голода и жажды.

Отрок-киевлянин и подвиг

С другой стороны Днепра тоже собрались люди, которые не могли пробраться к Киеву сквозь огромное полчище печенегов, чтобы оказать помощь жителям города или доставить туда провизию и воду. Они наготове стояли в ладьях на противоположном берегу и не могли ничего сделать.

Население города пыталось найти кого-нибудь, кто смог бы пробраться через ряды врагов и сообщить отрядам, что если они не подойдут к Киеву, то придется сдаваться печенегам. И вот один отрок-киевлянин заявил, что он проберется к «своим». Люди сказали ему: «Иди!»

Этот мальчик знал язык печенегов. Он взял в руки уздечку и вышел с нею в стан противника. Он пробежал через их ряды и спрашивал, не видел ли кто его коня? Они принимали юношу за своего человека. Добежав до Днепра, он сбросил одежду и бросился в воду. Печенеги увидели его маневр и кинулись за ним, стреляли: но ничего нельзя уже было сделать.

Воевода Претич и его хитрость

Люди на противоположном берегу заметили, что отрок-киевлянин бросился в воду и поплыл по направлению к ним. Они пошли на ладьях навстречу к нему, подняли его на борт и доставили в дружину. Отрок сообщил, что если не подойдут завтра к городу воины, то людям придется сдаться печенегам. Воеводой был Претич, и он предложил подойти в ладьях к городу, захватить княжну Ольгу и княжичей, умчать на противоположный берег. Если же они этого не сделают, не спасут княжичей, то Святослав не простит этого и погубит их. Настоящий подвиг совершил отрок-киевлянин, сообщив о тяжелом положении Киева.

План воеводы

По плану Претича на рассвете дружина села в ладьи и с трубными звуками двинулись к Киеву. Люди в городе, услышав звуки труб, закричали. Печенеги кинулись врассыпную, во все стороны: им показалось, что это пришел сам князь Святослав. Из города вышла со своими внуками, свитой и направилась к ладьям. Князь печенегов, заметив это, вернулся к ладьям самостоятельно и спросил Претича о том, кто они такие? На что получил ответ, что это люди с другой стороны Днепра. На вопрос печенежского князя, не Святослав ли он, Претич ответил, что они - это передовой отрад, а за ними движется огромное войско во главе с князем Святославом. Он специально так сказал, чтобы напугать печенежского князя. Это и решило все противоречия: печенег предложил Претичу дружбу и тот принял ее. Они пожали друг другу руки и обменялись доспехами: князь получил щит, меч и кольчугу, а Претич - коня, стрелы и саблю.

Победа над врагами

Несмотря на перемирие и отступление печенегов от города, опасность быть захваченными оставалась. Враг остался стоять плотным становищем на реке Лыбедь, и жителям невозможно было вывести напоить коней. И тогда решили жители Киева послать к Святославу гонца со словами о грозящей им опасности. Они упрекали князя в том, что воюя и заботясь о чужой земле, он оставил свою родную сторону. А печенеги чуть не взяли в плен и его мать, и его детей. Жители звали князя на помощь, просили защитить. Как только дошли до него эти вести, Святослав вместе со своею дружиною быстро воротился в Киев, где его встретила мать и трое сыновей.

Он очень сокрушался о том, что пришлось пережить им всем. Святослав собрал всю свою дружину и прогнал далеко в поле всех печенегов. После чего наступило мирное время.

Теперь на вопрос о том, какой подвиг совершил отрок-киевлянин,каждый может сказать, что он спас жителей древнего города и семью князя Святослава. Это сегодня называется патриотизмом и любовью к Родине.

В 968 году впервые на Русь пришли кочевники-печенеги. Киевский князь Святослав воевал с Византией и был далеко от дома. Недалеко от города был только небольшой отряд воеводы Претича.

Отрок-киевлянин совершил следующий подвиг: он вышел из города и прошел через стан врагов, говоря по-печенежски. Если бы враги догадались, что он киевлянин, они бы схватили и убили его.

Хитрость воеводы Претича заключалась в том, что он не признался печенежскому князю, что Святослав далеко от Киева, а сказал ему, будто он, воевода, возглавляет передовой отряд, а русский князь с бесчисленным войском идет следом. Печенежский князь испугался, попросил мира и отступил от города.

Повествование заканчивается тем, что Святослав возвращается из чужой земли и прогоняет печенегов в поле. Последними словами летописец подчеркивает, что самое важное для человека - это мир.

Летописец с уважением относится к героическому поступку отрока, который смог пройти через вражеский стан и под стрелами переплыть Днепр, с пониманием относится к вынужденной хитрости Претича и не одобряет Святослава. Это неодобрение выражается в словах киевлян: "Ты, князь, ищешь чужой земли и о ней заботишься, и свою покинул". Беды и голода могло бы не случиться, если бы Святослав был не в Переяславце на Дунае, а на родной земле.

Герои прочитанного летописного рассказа в большинстве своем занимают высокое положение: Претич - воевода, он заключает мир с печенежским князем; Святослав - русский князь, княгиня Ольга - его мать. Не занимает высокое положение только отрок, но его можно по справедливости назвать выдающимся храбрецом.

Повествование о подвиге отрока-киевлянина может служить современности, являя пример мужества и самоотверженности ради спасения родной земли.

В "Повесть временных лет" включены также народные предания - рассказ о юноше-кожемяке (под 992 г.) и рассказ о белгородском киселе (под 997 г.). В "Сказании о кожемяке" ремесленник-кожемяка посрамляет княжескую дружину и спасает Русь от набега печенегов. Он совершил подвиг, которого не мог совершить ни один из дружинников князя Владимира - победил могучего печенежского воина. "Сказание о белгородском киселе" - история об обмане печенегов хитростью, когда они осадили Белгород и в городе был сильный голод. Тогда по совету мудрого старика остатки киселя и мёда были опущены в колодец, а после эти колодцы были показаны печенегам. Печенеги решили, что они никогда не возьмут город измором и ушли обратно в степи.

Герои этих преданий - не князья, а простые русские люди, своей личной инициативой освобождающие родную землю от врагов.

Как скачать бесплатное сочинение? . И ссылка на это сочинение; О «Подвиге отрока-киевлянина и хитрости воеводы Претича» уже в твоих закладках.Дополнительные сочинения по данной теме

Талантливейшее произведение древнерусской литературы "Слово о полку Игореве" было написано на рубеже XII-XIII веков, незадолго до опустошительного нашествия на Русь татаро-монгольских орд. Разрозненная страна, терзаемая княжескими междоусобицами, была легкой добычей воинственных кочевников: Сказал брат брату:"Это мое, и то мое же".И стали князья про малое"это великое" говоритьИ сами на себя крамолу ковать. Новгород-Северский князь Игорь Святославич очертя голову ринулся в дальний поход на половцев: ... Наострил отвагой храброй сердце,Распалился славным ратным духомИ

23 апреля 1185 года, во вторник, Игорь Святославич Новгород-Северский, сын его - Владимир Путивльский, племянник - князь Святослав Ольгович Рыльский вместе с присланными от Ярослава Всеволодовича Черниговского во главе с Ольстином Олексичем дружинами ковуев выступили в далекий степной поход на половцев без сговора с киевским князем Святославом. Результаты этого похода оказались плачевными для Руси. Впервые за всю историю борьбы с половцами русские князья - Игорь и его брат Всеволод, оказались

Главный герой "Слова о полку Игореве" - князь Новгород-Северский Игорь Святославович. Он изображен смелым и мужественным, но в то же время безрассудным. Игорь отправляется в поход против половцев, "не сдержав юности", без сговора с другими князьями, со своим немногочисленным войском. Он любит родину, но главная цель его похода - стремление к личной славе. Поэтому он не хочет возвратиться, считая это позором, когда на его пути возникает плохое предзнаменование - солнечное

Идеал автора - князь мужественный и Сильный, способный побеждать врагов И оборонять Русскую землю. Д. С. Лихачев "Слово о полку Игореве", несмотря на небольшой объем, - произведение густонаселенное. Древнерусские князья, их доблестные ратники, женщины, среди которых незабываемая Ярославна, старики, дети - с одной стороны, а с другой - половецкие воины, хан Кончак, осторожный Гза и другие. И все это - живая Киевская Русь, которая трудится, воюет, страдает, скорбит, радуется, размышляет о жизни, славит героев. На

Игорь Святославович Новгород-Северский, его сын - Владимир Путивльский, племянник - князь Святослав Олегович Рыльский, вместе с дружиной, присланной от Ярослава Всеволодовича Черниговского, выступили в поход на половцев, не сговорившись с киевским князем Святославом. У реки Оскола Игорь дождался своего брата Всеволода. Собрав всю свою дружину, князь Игорь пошел дальше. Застать половцев врасплох не удалось. Они уже были вооружены и готовы к бою. Игорь сказал своим воинам, что возвращаться поздно и стыдно

Один из памятников древнерусской литературы "Повесть временных лет" охватывает период русской истории с начала IX века до 1097 года. Первые слова этого произведения: "Вот повести временных лет, откуда пошла русская земля, кто в Киеве стал первым княжить и как возникла русская земля". "Повесть..." - обширная летопись, рассказывающая о возникновении и становлении русского государства. Территория, где жили славянские племена, занимала очень выгодное географическое положение. По рекам, протекающим здесь, можно было добраться до Рима,

"Слово про похід Ігорів" Літературний диктант І варіант 1. Хто "розтікався мислю по древу, як хотів кому пісню творити?" 2. Ім"я якого першого старого князя, який жив ще до Ігоря, згадується у поемі? 3. Куди повів князь Ігор свої полки? 4.Чиїм внуком був віщий Боян? 5. Який епітет використано до образу князя Всеволода? 6.З якої річки князь Ігор мав бажання "шоломом пити воду"? 7. Що кричало на верху дерева, коли Ігор вирушив у похід, передвіщаючи невдачу? 8. Який результат

Повесть временных лет - это летописный свод, что знакомит нас с подвигом отрока киевлянина, а именно, об этом пересказе нам и нужно написать сочинение. Чтобы написать , мы прочитали летопись Повесть временных лет и узнали о подвиге отрока киевлянина, при этом не только о подвиг отрока киевлянина мы узнали, но и хитрости воеводы.

Подвиг отрока киевлянина и хитрость воеводы

Подвиг отрока киевлянина и хитрость воеводы переносит нас в древние времена в 968 год, во времена, когда правил Святослав, а на русскую землю впервые напали печенеги.

В то давнее время Святослав - киевский князь, часто совершает походы и вот был он походом в Пареяславце, далеко от Киева. А в это время под Киевом собрались печенеги. Княгиня закрыла ворота города, но люди голодали и нужно было что-то делать. Вот здесь древнерусская литература и повествует о подвиге отрока-киевлянина.

Какой подвиг совершил отрок-киевлянин? В чем заключался подвиг отрока киевлянина?

Отрок киевлянин - это тот мужественный человек, который вызвался выйти из города, пробраться через печенегов и призвать помощь. И ему это удалось. Так как он знал язык печенегов, его принимали за своего, а когда раскусили, отрок уже плыл по реке и стрелы печенегов его не доставали.

Далее мы узнаем о хитрости воеводы Претича. Она заключалась в том, что воевода затрубил, пришел к печенегам и рассказал, что это только часть войск Святослава, сам князь идет с большим войском сзади. Испугались печенеги и отступили. Повесть временных лет, знакомя с подвигом отрока-киевлянина и хитростью воеводы, заканчивается тем, что князь все-таки возвращается в Киев и прогоняет печенегов в степи. Но здесь мы видим, что автор рассказа не поддерживает Святослава, осуждает его и тому подтверждением являются слова повести, где автор говорит о том, что князь ищет чужие земли, в то время как свои земли не защищает.

Отрок и воевода изображены мужественными, храбрыми героями, которые смогли защитить город в отсутствие князя, хоть и пришлось им воспользоваться хитростью и притворством.

Сочинение на тему: осенние зарисовки

Сочинение на тему: осенние зарисовки

Сочинение на тему: НЕ ЛЮБИТЬ, ЗНАЧИТ, НЕ ЖИТЬ

Сочинение на тему: НЕ ЛЮБИТЬ, ЗНАЧИТ, НЕ ЖИТЬ

Сочинение на тему: Белоствольная красавица

Сочинение на тему: Белоствольная красавица

Сочинение на тему: как я понимаю патриотизм (сочинение-размышление на актуальную тему)

Сочинение на тему: как я понимаю патриотизм (сочинение-размышление на актуальную тему)

Сочинение на тему: благородство

Сочинение на тему: благородство

В лето 6476 (968). Пришли впервые печенеги на Русскую землю, а Святослав был тогда в Переяславце, и заперлась Ольга со своими внуками Ярополком, Олегом и Владимиром в городе Киеве. И осадили печенеги город силою великой: было их бесчисленное множество вокруг города, и нельзя было ни выйти из города, ни вести послать, и изнемогли люди от голода и жажды. И собрались люди той стороны Днепра в ладьях и стояли на том берегу, и нельзя было ни тем пробраться в Киев, ни этим из города к ним. И стали тужить люди в городе и сказали: "Нет ли кого, кто бы смог перебраться на ту сторону и сказать им: если не подступите утром к городу, сдадимся печенегам". И сказал один отрок: "Я проберусь", и ответили ему: "Иди". Он же вышел из города, держа уздечку, и побежал через стоянку печенегов, спрашивая их: "Не видел ли кто-нибудь коня?" Ибо знал он по-печенежски, и его принимали за своего. И когда приблизился он к реке, то, скинув одежду, бросился в Днепр и поплыл. Увидев это, печенеги кинулись за ним, стреляли в него, но не смогли ему ничего сделать. На том берегу заметили это, подъехали к нему в ладье, взяли его в ладью и привезли его к дружине. И сказал им отрок: "Если не подойдете завтра к городу, то люди сдадутся печенегам". Воевода же их, по имени Претич, сказал на это: "Пойдем завтра в ладьях и, захватив княгиню и княжичей, умчим на этот берег. Если же не сделаем этого, то погубит нас Святослав". И на следующее утро, близко к рассвету, сели в ладьи п громко затрубили, а люди в городе закричали. Печенегам же показалось, что пришел сам князь, и побежали от города врассыпную. И вышла Ольга с внуками и людьми к ладьям. Печенежский же князь, увидев это, возвратился один и обратился к воеводе Претичу: "Кто это пришел?" А тот ответил ему: "Люди той стороны (Днепра)". Печенежский князь снова спросил: "А ты не князь ли уж?" Претич же ответил: "Я муж его, пришел с передовым отрядом, а за мною идет войско с самим князем: бесчисленное их множество". Так сказал он, чтобы их припугнуть. Князь же печенежский сказал Претичу: "Будь мне другом". Тот ответил: "Так и сделаю". И подали они друг другу руки, и дал печенежский князь Претичу коня, саблю и стрелы. Тот же дал ему кольчугу, щит и меч. И отступили печенеги от города, и нельзя было вывести коня напоить: стояли печенеги на Лыбеди. И послали киевляне к Святославу со словами: "Ты, князь, ищешь чужой земли и о ней заботишься, а свою покинул, а нас чуть было не взяли печенеги и мать твою и детей твоих. Если не придешь и не защитишь нас, то возьмут-таки нас. Неужели не жаль тебе своей отчины, старой матери, детей своих?" Услышав это, Святослав с дружиною быстро сел на коней и вернулся в Киев; приветствовал мать свою и детей и сокрушался о том, что случилось с ними от печенегов. И собрал воинов, и прогнал печенегов в поле, и наступил мир.

Цель: объяснить связь фольклора с летописью; раскрыть значение слов Д.С. Лихачева

Ход урока

«Прошлое должно служить современности!» (Д. С. Лихачев)

I. «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи

Составление цитатного плана

Обучаем пятиклассников составлять план. Чтобы пересказать текст с соблюдением стилистических особенностей, лучше всего опираться на цитатный план.

Цитата

- точная выдержка из какого-нибудь текста.

Объясним, что цитата заключается в кавычки. Если берется отрывок предложения с начала предложения, то ставим многоточие в конце; если берем отрывок не с начала, то ставим многоточие и начинаем со строчной буквы. Эти правила надо подробно объяснить детям, чтобы потом избежать переучивания.

Перечитывая летописное повествование, дадим детям почувствовать, что рассказ ведется спокойно, так, как звучит разговорная речь. Сравним дату, к которой приурочен летописный рассказ об осаде Киева печенегами (968 год, т. е. X век), и дату составления первого летописного свода (начало XI века).

- Мог ли летописец сам быть свидетелем этого события?

Придем к выводу, что рассказ об этом событии, вероятнее всего, он записал с чьих-то слов.

- Обратите внимание на повторение союзов и

, а

. Какую роль они играют в тексте?

Союзы и

, а

придают ритмичность и плавность повествованию, приближают его к устной речи, т. е. к фольклору.

Отметим еще несколько стилистических особенностей.

- Что вы можете сказать о диалогах в тексте? Как их можно назвать: многословными или лаконичными?

Для диалогов с отроком, так же как и для других диалогов в летописном отрывке, характерны лаконичность (краткость и точность), простота.

- Часто ли встречаются в отрывке прилагательные, существительные, глаголы? Почему?

Если обратить внимание на особенности языка летописного отрывка, то можно заметить, что в тексте очень редко встречаются прилагательные. В основном мы видим существительные и глаголы.

Глаголы очень выразительны, например: затворились, изнемогали, тужить, устремились, умчим, подступите, погубит, затрубили, закричали, пригрозить, сокрушался, собрал, прогнал

. Это говорит о том, что для людей того времени очень важное значение имели не только свойства или качества предметов, но и их действия.

II. Пересказ с сохранением стилистических особенностей текста

Подобный пересказ - задача очень сложная для пятиклассников. Пересказать полный текст так, как это необходимо, практически невозможно для детей 10-11 лет. Перед нами не стоит задача контроля, нам важно научить детей пересказу с сохранением стилистических особенностей. Лучше всего работу построить так: один ученик (более слабый) читает выразительно отрывок (ориентировочно размером с первый абзац), второй вслед за ним пересказывает, и т. д.

Литература и изобразительное искусство

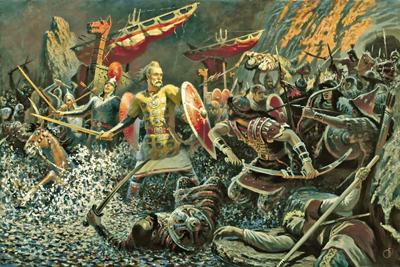

В рубрике учебника «Литература и изобразительное искусство» даны вопросы и задания к репродукции картины А. Иванова «Подвиг молодого киевлянина». Следует помочь детям осмыслить эту картину. Возможна организация беседы, в которую учитель сможет включить некоторые сведения о классицизме, о художнике и о создании картины.

Андрей Иванович Иванов жил в 1776-1848 гг., т. е. в конце XVIII - начале XIX в. В это время в искусстве России царили принципы классицизма, который обращался к наследию Древней Греции и Древнего Рима как к норме и идеальному образцу. Одним из главных отличий русского классицизма было стремление художников отобразить в искусстве идеи гражданственности и патриотизма (любви к родине).

Картина А. И. Иванова «Подвиг молодого киевлянина» была создана около 1810 года (через два года после ее создания начнется Отечественная война 1812 года с Наполеоном). Художник берет сюжет из русской летописи, который перекликается с одним из сюжетов истории Древнего Рима о том, как молодой римлянин подобным образом спас город от нашествия галлов.

Художник не стремится к исторической достоверности костюмов и пейзажа. Для него важнее показать патриотический порыв юноши, спасающего свою родину от врагов.

Мы видим юношу, который, перебежав через стан врагов, на берегу реки скинул с себя одежду и торопится броситься в воду, чтобы переплыть реку. За фигурой юноши мы видим вороного коня с развевающимися хвостом и гривой, над ним на фоне грозно темнеющего вечернего неба распластались кажущиеся черными ветви дерева. Правее коня мы угадываем бледные силуэты вражеских всадников, скачущих, чтобы догнать героя. За ними - контур крепостных стен осажденного печенегами Киева.

В нижнем левом углу мы видим полоску реки, окаймленную травой. На берегу, опершись рукой о речное песчаное дно, лежит русский богатырь в кольчуге, в груди его торчит оперенная стрела. Другую стрелу, уже вынутую из раны, он держит в правой руке. Лицо его выражает страдание и надежду, что юноша спасет родную землю, за которую воин пролил свою кровь. Левая рука его приподнята, словно своим жестом он хочет благословить отрока, но сил ему не хватает. Серебристая кольчуга, на которую отбрасывает отсвет плащ юноши, алый ремень и алые же элементы одежды связывают образы отрока и раненого воина в одно смысловое целое.

Главный герой картины, киевский отрок, изображен обнаженным. В правой руке у него уздечка, он придерживает алый развевающийся плащ, благодаря которому передается стремительность движения юноши. Алый цвет символизирует собой героизм. Русые кудри его развеваются, тело напряжено в беге так, что мы видим упругие мышцы героя. В лице его сосредоточенность, стремление, но не страх. Он хочет добраться до русского войска, но не желание остаться в живых движет им: его задача - передать воинам важную весть. Тело его освещено светом зари, которая занимается слева, за рекой, где стоят войска русского воеводы Претича. Мы догадываемся, что с помощью образа зари художник хотел передать идею освобождения от врагов.

С помощью картины художник рассказывает нам, как через тревогу, страх и темноту человек стремится к свободе, к победе над врагами.

III. «Прошлое должно служить современности!»

(Д. С. Лихачев)

Читаем статью учебника, составленную по книге Д. С. Лихачева «Земля родная», отвечаем на вопросы.

- Какое положение занимают герои прочитанного вами летописного рассказа «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича»? (1-й вопрос.)

Герои прочитанного летописного рассказа в большинстве своем занимают в обществе высокое положение: Претич - воевода, он заключает мир с печенежским князем; Святослав - русский князь, княгиня Ольга - его мать. Не занимает высокое положение только отрок, но княжеский слуга - это не простолюдин, и его можно по справедливости назвать выдающимся храбрецом.

- Как вы понимаете слова Д. С. Лихачева: «Мы должны быть благодарными сыновьями нашей великой матери - Древней Руси»?

Мы должны быть благодарными сыновьям Древней Руси за то, что они в тяжелой борьбе с захватчиками отстояли независимость нашей земли, подавая нам пример внутренней силы и душевной стойкости. Наша признательность может выражаться в бережном отношении к памятникам русской старины, во вдумчивом и внимательном изучении истории и в заботе о красоте и процветании нашей современной России. Наша страна - это наше наследство, и мы должны заботиться о ней и потом передать нашим детям.

- Может ли повествование об отроке-киевлянине «служить современности»?

Повествование о подвиге отрока-киевлянина может служить современности, являя пример мужества и самоотверженности ради спасения родной земли.

Домашнее задание

Вспомнить басни, которые изучали в начальной школе.

Индивидуальное задание

Подготовить рассказы о детстве М. В. Ломоносова, о годах его учения, о научных открытиях, о литературной деятельности; подготовить выразительное чтение наизусть сонета С. И. Стромилова «Ломоносов» или стихотворения Н. А. Некрасова «Школьник» (см. их в следующем разделе нашей книги).

Самые знаменитые женщины османской империи Самая могущественная валиде османской империи

Самые знаменитые женщины османской империи Самая могущественная валиде османской империи Храмовники, масоны и россия

Храмовники, масоны и россия Метод ассоциаций по форме

Метод ассоциаций по форме